编者荐语:

原文为我所资深专利代理师金永刚、双证律师丁建春、贾凤涛撰写,投稿至IPRdaily通过审核,在IPRdaily公众号首发。

本专利申请是一件人工智能领域中的图像检测申请。对于该申请,在第一次审查意见中,审查员针对申请文件,通过检索找到对比文件1,认为是在申请日之前由同一发明人发表的相同学术论文,据此分析判定该专利申请缺乏新颖性而不能授权。

笔者初步浏览对比文件1的内容后,虽然是IEEE英语论文,但在文字内容、图例等多方面与该专利申请文件相同。笔者第一时间与发明人进行了沟通,确信在提交该专利申请之前,发明人提交过该IEEE英语论文。笔者对授权前景表示担忧,但是并没有就此放弃,而是对该IEEE英语论文的公开发表时间进行核实确认。

笔者发现,在审查员提供的对比文件1的第2页中记载有:

图1 对比文件1的部分截图

审查员据此认为该论文的公开日期是2019年9月25日,在本申请的申请日之前。但是,该页同时还记载有:Volume:31,Issue:8,Aug.2020,表明出版日期是2020年8月,这在本申请的申请日之后,对本申请的新颖性没有影响。那么就存在两个不同的日期,究竟以哪一个为准,并不能毫无疑义的唯一的加以确定。

笔者进一步发现,对比文件1中在“2705-2715”的每一页的页眉也明确记载有:“IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS,VOL.31,NO.8,AUGUST 2020”。进一步表明对比文件1是在 2020年8月公开出版的。因此,作为对比文件1的该IEEE英语论文不应当作为现有技术而否定本专利申请的新颖性。

据此,笔者在第一审查意见的答复中进行了上述抗辩陈述。

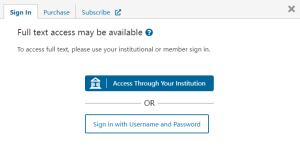

对于本专利申请,审查员在第二次审查意见中,认可了笔者的前述观点,但又引入了对比文件2,继续否定本申请的新颖性。对比文件2作为来自一家国外科研社交网站的网络证据,审查员认为对比文件2的公开日期是2019年9月30日,依据是对应网址的网页内容,如图2所示:

图2 对比文件2的网络页面部分截图

可以看到,读者如果想要获得该论文的全文内容(full-text),而不是摘要(Abstract),则需要直接向作者提出请求方可获得。对此,笔者试图从该官方网站获取该论文时,出现如图3所示弹窗:

图3 对比文件2下载时出现的弹窗截图

可见,要获得对比文件2的全文内容(Full text)有特定的限制,需要专业团体或成员(institution or member)或密码方可允许。那么,审查员是否能从该网站获得了对比文件2?并且,即便是当前能够从该网站获得对比文件2,也不能关联表明在本申请的申请日之前可以获得该对比文件2。对此,笔者在第二次意见陈述中,希望审查员能够披露对比文件2的实际来源,以及能够证明对比文件2是在申请日之前获得,否则以对比文件2来否定本申请的新颖性就缺乏真实性。

审查员继续审查,在第三次审查意见中则表明,基于该国外科研社交网站上对比文件2的DOI信息,在另外一家国内商业网站上下载得到对比文件2。由此表明,对比文件2并不是直接从该国外科研社交网站上获得。另外,笔者对于该国内商业网站提供对比文件2的合法性也提出了质疑。

因此,在本申请的申请日之前,公众是否能够从该国外科研社交网站直接获取对比文件2的全文,始终没有得到可靠有效的证实。

关于对比文件2,结合前述图3说明,表明其所针对的人群对象具有特定性。如下图4所示,对比文件2中还明确记载有:

图4 对比文件2备注说明的部分截图

因此,即便是上述特定人员在本申请的申请日之前可以获得对比文件2,也只是被允许个人使用(Personal use is permitted),若要再次公布或再次传播(republication/redistribution),则需要得到IEEE的允许。

实际上,对比文件2是在对比文件1正式出版之前,发明人上传到该国外科研社交网站的同一篇论文。但是,以上事实表明,对比文件2只是用于个人使用,未经允许不能公开传播。

结合《专利审查指南》中的规定“所谓保密状态,不仅包括受保密规定或协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。”根据前述说明,对比文件2符合默契保密的情形。

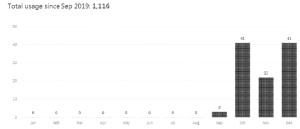

但是,如图5所示,审查员在三次审查意见中指出对比文件2在2019年9-10月,该文献的网络预览版已可以被通过PDF下载以及网页浏览44次。

图5 对比文件2在2019年9-10月下载情况统计示图

对此,笔者认为根据该国外科研社交网站的规定,上述数据只能是表明仅有上述团体或成员(institution or member)才有资格下载,并有过图示的下载经历,但并不表明普通公众可以自由获得对比文件2。并且,也没有证据表明“负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密,导致技术内容公开,使公众能够得知这些技术”。

因此,多处证据表明对比文件2并不属于公众可以在本申请的申请日之前,能够获知的情形。属于根据社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。

为了进一步表明对比文件2不属于本申请的在先现有技术,笔者在国家知识产权局官网(国家知识产权局 复审无效决定评析 浅析网络证据公开性的认定 (cnipa.gov.cn)),以及在《中国知识产权报》发表的文章《浅析网络证据公开性的认定》[3],如下图6所示,找到了与本申请相关的引证案例。

图6 引证案例在《中国知识产权报》的版面截图

其中记载有关于互联网证据能否构成现有技术进行判断时要考虑的条件包括:“一、公开相关互联网证据的网站是否是可信”、“四、该网页内容可供不特定的人予以访问,且访问的人不负有保密义务”。

结合该引证案例,笔者论述了可以下载对比文件2的某国内商业网站的可信度较低,而对应的该国外科研社交网站具有很高的可信度,但是其直接提供的是对比文件2的摘要信息,而不是全文内容。要从该网站获得全文内容,则明显受到访问限制,属于供特定人的访问,并且对访问人有保密义务的要求。

进一步的,该引证案例还表明:“对于证据1-3,该网页内容显示的上载时间是2014年5月28日,在无相关证据证明的情况下,无法确定该上载时间即为该证据的公开时间,因此证据1- 3也不能作为本专利的现有技术”。无独有偶,非常巧合的是,该引证案例中的网页所在的网站,是与对比文件2相同的该国外科研社交网站。

由此,笔者认为本申请审查中选用的对比文件2,在无相关证据证明的情况下,其网页上显示的时间仅是其摘要发布的时间,并不能表明是全文内容的公开时间。

最终,该专利申请历经三次审查意见而获得授权。我们反思总结该过程,始终认为审查员高度负责,对该申请进行了严格细致的审查。我们从申请人的立场出发,综合运用多种法律思维方式,对审查观点大胆质疑、小心求证,最大努力和最大限度的维护了申请人的合法权益。

参考文献:

1.赵宏,法律人思维与写作,第24页,中国法制出版社,2022.06

2.国家知识产权局,2021年度专利复审无效十大案件之“左心耳封堵器”发明专利权无效宣告请求案,2022.04.27

3.王艳,浅析网络证据公开性的认定,中国知识产权报,2021.9.1