作者:陈亚萍、李立润

本次分享的案例是两个实用新型侵权案例,案号为(2020)最高法知民终1658、1659号。这两个案件的原被告相同、被诉侵权产品也同为三款不同型号的产品,涉案专利为两个不同的实用新型专利。

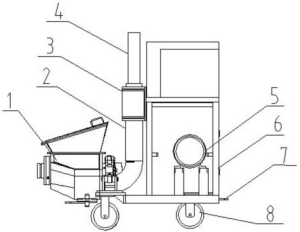

(实用新型1 说明书附图图1)

实用新型1的涉案权利要求为“一种立式二次构造柱泵,包括料斗、输送缸、水箱、油缸、摆缸、S管、动力系统、液压系统、电气系统及机架,其特征在于,所述的料斗安装在所述机架的前部,所述的动力系统安装在所述机架的后部,所述的液压系统及电气系统设在所述动力系统上方的所述机架顶部,所述输送缸、水箱、油缸自下而上依次连接,所述输送缸通过管路与所述料斗的后部连接,所述的摆缸安装在靠近所述料斗后部的机架上,所述S管安装在料斗中,且通过连接器与所述摆缸连接”。

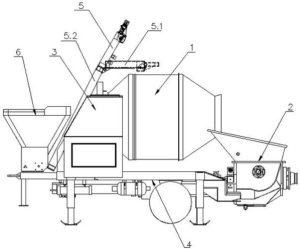

(实用新型2 说明书附图图1)

实用新型2的涉案权利要求为“一种具有导轨的混凝土搅拌拖泵,包括:搅拌机、泵送系统、油箱、搅拌泵底架、导轨、料斗,其特征在于,所述的导轨分为上导轨和下导轨,所述上导轨和下导轨之间用铰接机构连接固定,所述上导轨至少具备平放和伸直两种固定状态”。

不论是实用新型1还是实用新型2,所涉及的技术特征基本都为外部可见的产品结构,在这两起侵权诉讼案件中,均仅凭照片便可对被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求保护范围进行侵权比对和判断。原告提供了被诉侵权产品的照片,经过法庭调查,被诉侵权产品落入涉案专利保护范围。本案的原被告对于被诉侵权产品落入涉案专利保护范围均无异议。

双方的争议焦点在于:被诉侵权人在网店上展示被诉侵权产品仅构成许诺销售侵权,被诉侵权人应如何承担民事责任。

被告(上诉人)辩称,在原告不能证明其许诺销售行为给原告造成损失或其因此获利的情况下,被告只需承担赔偿原告维权合理开支的责任。

最高院认为,首先,许诺销售行为客观上会给专利权人造成损害。专利法规定的许诺销售,是指以通过广告、商店橱窗中陈列或者展销会上展出等方式向不特定的人作出销售商品的意思表示。许诺销售行为既可能发生在产品制造完成之后,也可能发生在产品制造完成之前,既可能发生在产品销售之前,也可能发生在销售过程中。许诺销售行为的目的虽指向销售行为,但许诺销售行为是一种法定的独立的侵权行为方式,许诺销售侵权行为的民事责任承担不以销售是否实际发生为前提。许诺销售行为一旦发生,因被诉侵权人许诺销售的价格通常低于专利产品的价格,会对潜在消费者产生心理暗示,影响专利产品的合理定价;或导致消费者放弃购买专利产品转而考虑与被诉侵权人联系,造成延迟甚至减少专利产品的正常销售。此外,被诉侵权人许诺销售行为还可能对专利产品的广告宣传效果造成不利影响。可见,许诺销售行为的存在,将会给专利权人造成专利产品的价格侵蚀、商业机会的减少或者延迟等损害,这种损害是可以合理推知的结果。权利有损害必有救济,除非法律另有特殊规定,该救济即应当至少包括承担停止侵害和赔偿损失这两种最基本的侵权民事责任形式,而不是只承担其中一种形式。

其次,判令侵权人就其许诺销售行为承担损害赔偿责任,更有利于保护和激励创新,更有利于实现专利法的立法目的。许诺销售行为是专利法明文规定的侵权行为。专利制度的目的是保护和激励创新。依法保护专利权,营造良好营商环境和创新环境,应当坚决依法惩处各种侵犯专利权的行为,包括许诺销售侵权行为,以切实提高违法成本、有效威慑制止侵权行为。未经专利权人许可,许诺销售专利产品或者依照专利方法所直接获得的产品的行为不仅具有侵权的可责性,也具有实际损害的后果。如果仅仅因为许诺销售行为造成的具体损害后果难以准确证明,就免除侵权人的损害赔偿责任,仅承担停止许诺销售行为、支付专利权人维权合理开支的民事责任,既不符合权利有损害必有救济的民法原则,也不利于充分实现专利法的立法目的。

最后,专利权人难以举证证明其因许诺销售行为遭受的具体损失时,可以法定赔偿方式计算损害赔偿数额。正是因为考虑到专利侵权损害证明的困难,专利法规定了法定赔偿制度,当专利权人因被侵权所受到的损失或者侵权人获得的利益等难以确定的情况下,可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。(此为过去《专利法》规定的法定赔偿额,新的法定赔偿额请以最新法律规定为准)

基于上述分析,最高院认为,被告关于在许诺销售行为造成损失或其因此获利难以证明的情况下,其只需承担赔偿权利人维权合理开支的上诉主张不能成立。当然,在侵权人仅实施了许诺销售行为的情况下,其侵权损害后果可能轻于实际销售的损害后果。因此,确定被诉侵权人就许诺销售行为应当承担的民事责任,特别是具体赔偿金额时,应着重考虑在案证据反映的侵权恶意与侵害情节,基于案情予以区分。本案中,在原告未举证证明其实际损失、被告侵权获利、涉案专利许可使用费的情况下,原审法院综合考虑涉案专利的类型、被告的主观过错、被告侵权行为的情节以及原告的合理开支等因素,酌定被告赔偿原告经济损失3万元,基本适当。对于许诺销售行为,原审法院在赔偿损失的计算时,适用法定赔偿,二审最高院予以支持。

许诺销售行为侵权民事责任的承担不以销售实际发生为前提。许诺销售行为一经发生,即可能造成影响专利产品合理定价、减少或者延迟专利权利人商业机会等损害,因此,许诺销售行为实施者不仅应当承担停止侵害、支付维权合理开支的民事责任,还应当承担损害赔偿责任。侵权人仅实施了许诺销售行为,专利权利人难以举证证明其因此遭受的具体损失的,可以基于具体案情,着重考虑在案证据反映的侵权情节等,以法定赔偿方式计算损害赔偿数额。

一、许诺销售之立法宗旨

在前述判决文件中,最高人民法院知识产权法庭对“许诺销售”此种独立的专利侵权行为实施方式做出了较为详细的释义。

首先,“许诺销售”具有独立性。根据《专利法》第十一条的规定,可知制造、销售、许诺销售、进口、以及发明和实用新型侵权纠纷中的使用以上五种侵权实施方式为相互并列的专利实施方式。未经专利权人允许,任何人不得实施其专利,否则构成专利侵权。许诺销售入法意味着,该行为与制造、使用、销售、进口等行为并列,成为一种独立的实施专利权的行为,并不依附于制造或销售行为,只要被控侵权人实施了许诺销售行为,即构成侵权。[1]

其次,“许诺销售”会对权利人造成实际的损害。结合本案,在客观上,许诺销售行为会造成专利权人专利产品的价格侵蚀、商业机会减少或者延迟等损害。权利受到侵害,必然是可责的。从立法目的上看,专利法之立法目的在于保护和激励创新,对许诺销售行为加以停止侵权和赔偿损失的规制,有利于实现专利法的立法目的。

最后,“许诺销售”的侵权获利以及原告损失难以确定的,并不意味着侵权人可以免予承担侵权赔偿责任,人民法院可以依法适用法定赔偿。由于许诺销售的侵权行为必然会在一定程度上对专利权人的合法权益造成损害,那么根据《民法典》和《专利法》的规定权利人主张停止侵权和赔偿损失,符合权利有损害必有救济的民法原则,有利于充分实现专利法的立法目的。在许诺销售侵权中,难以衡量原告损失和被告获利情况,根据《专利法》第七十一条规定,可以依法适用法定赔偿,由人民法院根据案情酌定赔偿数额。

二、构成许诺销售侵权之要件

其一,许诺销售的被诉侵权产品应当落入涉案专利保护范围。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定,许诺销售的被诉侵权产品应当落入涉案专利的保护范围。也就是说,即使是许诺销售行为,判断被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围依然是不可缺少的步骤,如果仅凭许诺销售行为无法确认被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围,后续谈论许诺销售侵权行为应当如何承担侵权责任则没有任何意义。

其二,被诉侵权人应当作出销售被诉侵权产品的意思表示。具体可参考《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十四条的规定:“专利法第十一条、第六十九条所称的许诺销售,是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示”。

另外,还需考虑专利法第十一条所规定的“有无经过专利权人许可”、和“是否以生产经营为目的”两个要件,即需要考虑是否存在专利权权利用尽、被诉侵权人是否不以生产经营为目的等情况。

三、许诺销售侵权赔偿数额之考量因素

结合本文最高院的观点,可知许诺销售侵权通常情况下适用“法定赔偿”,由法院根据侵权情节酌定侵权赔偿数额。

参考最高人民法院岳利浩和王慧若发表的期刊论文《侵权所得利益为酌定赔偿数额应考虑之因素》,其中总结了人民法院根据侵权人因侵权所获得的利益酌定赔偿数额应考虑的因素,包括了如下四个方面:(1)侵权行为的性质。在专利侵权案件中应区别侵权行为的性质,合理确定侵权人应当承担的法律责任,重点加强对侵权源头环节制造行为的制裁力度。(2)涉案侵权产品的价值和侵权获利情况。根据侵权产品价值高低、销售量大小等,确定侵权人因侵权所获得的利益。(3)侵权人的主观故意和侵权情节。如果权利人有证据证明侵权人属于故意侵权、重复侵权,或者存在侵权规模较大、持续时间较长等侵权情节,人民法院应当加大赔偿力度。(4)权利人在关联案件中的整体获赔数额和合理维权开支情况。对于权利人提起多起关联案件的,应当坚持总量分析、个案衡量,综合考量专利权人在同一地区因侵权行为的整体获赔能否弥补其总体经济损失和合理维权开支。既要让侵权人付出侵权代价,也要避免损害赔偿叠加导致权利人多重得利。对于同一代理机构代理多起关联案件、同一份证据用于多个关联案件的情况,要注意合理维权费用的分摊。(5)侵权人所处区域的经济发展情况、侵权人自身的经营状况也可以作为确定侵权获利和赔偿数额的考虑因素。[2]

具体到许诺销售专利侵权纠纷案件中,对应前述最高院文章的观点,对于许诺销售侵权法定赔偿数额的考量因素包括:(1)许诺销售行为人是否为生产制造被诉侵权产品的源头厂家;(2)被诉侵权产品的价值高低、专利权人专利产品的销量情况、市场知名度等;(3)被诉侵权人是否属于重复侵权、是否具有主观恶意;(4)是否存在关联案件、关联案件中侵权赔偿情况、合理维权开支等;(5)被诉侵权人的自身状况,如发展情况、经营情况等。

综上,许诺销售行为是一种独立、可责的专利侵权实施行为,不依附制造、销售等侵权实施方式存在,被诉侵权人若未经专利权人许可、以生产经营为目的表露了销售落入涉案专利保护范围的产品的意思表示,则构成许诺销售侵权。在侵权责任认定上,被诉侵权人除了承担停止侵权的责任外,还需承担侵权赔偿责任。但由于许诺销售行为对专利权人所造成的侵权损害较难以精确计算,所以一般由人民法院依法根据案件的侵权行为性质、侵权故意、专利价值等情节综合酌定一个合理的侵权赔偿数额。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:(2020)最高法知民终1658、1659号民事判决书

参考文献:

[1]孙倩.被控侵权产品不存在亦可构成许诺销售[J].人民司法(案例),2016,No.742(11):86-89.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2016.11.026.

[2]岳利浩,王慧若.侵权所得利益为酌定赔偿数额应考虑之因素[J].人民司法,2021,No.919(08):86-87+92.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2021.08.018.

实务小知识:关于许诺销售

1.【关于销售与许诺销售的分界点、合同成立说】

对于专利法第十一条规定的销售的界定,起草中曾有三种意见:合同成立说、合同生效说和标的物交付说。因许诺销售在性质上系销售者的单方意思表示,故当买卖双方达成合意时,即不再属于许诺销售的范畴。若采合同生效说,则生效前的合同订立行为仍被界定为许诺销售,这与许诺销售的性质不符。合同成立虽不当然生效,但买卖合同是否生效涉及的是买卖双方权利义务的拘束力问题,不等于专利法意义上的销售也必须严格地以此为标准。若合同成立后未交付产品,则不产生应赔偿的损失,但不影响已构成销售的定性。《解释二》第19条采用合同成立说,其意义在于厘清销售与许诺销售的法律界限。

2.【许诺销售是否应当承担赔偿责任问题】曾有观点认为“由于还没有出现实际销售行为,一般情况下可以认为对专利权人的实际损害还没有形成,所以不必考虑承担赔偿损失的民事责任的问题。作为一种侵权行为,许诺销售行为的行为人应当承担的民事侵权责任主要是停止侵权行为和消除影响。”美国、德国、中国目前司法实践的主流观点均认为许诺销售应当承担赔偿责任问题,由于尚未产生实质的销售行为,具体如何确定许诺销售造成的损失是司法实践的难点。

参考文献:

[1]宋晓明、王闯、李剑:《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)〉的理解与适用》,载《人民司法·应用》2016年第10期(总第741期)

[2]北京市高级人民法院(2009)高民终字第4011号