作者:陈亚萍 李立润

本案是一起侵害发明专利权纠纷案件,案号是(2019)最高法知民终147号,同时该案为最高人民法院第159号指导性案例,案件名称为深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司等侵害发明专利权纠纷案。本期是第159号指导性案例上篇,主要分享计算机网络通信方法类专利的侵权认定。

涉案专利的专利号为ZL02123502.3,专利名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”。敦骏公司主张保护的权利要求为涉案专利的权利要求1和权利要求2,权利要求1和权利要求2的具体内容如下:

“1. 一种简易访问网络运营商门户网站的方法,其特征在于包括以下处理步骤:

A.接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行HTTP报文,直接提交给“虚拟Web服务器”,该“虚拟Web服务器”功能由接入服务器高层软件的“虚拟Web服务器”模块实现;

B.由该“虚拟Web服务器”虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立TCP连接,“虚拟Web服务器”向接入服务器底层硬件返回含有重定向信息的报文,再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站Portal_Server的报文;

C.收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站Portal_Server的访问。

2. 根据权利要求1所述的一种简易访问网络运营商门户网站的方法,其特征在于:所述的步骤A,由门户业务用户在浏览器上输入任何正确的域名、IP地址或任何的数字,形成上行IP报文;所述的步骤B,由“虚拟Web服务器”虚拟成该IP报文的IP地址的网站。”

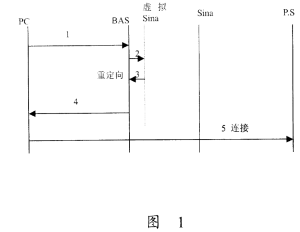

以上的技术方案大致可以理解为,用户使用未通过认证设备,首次尝试访问任意网址时,网络服务设备(如无线路由器等)对用户的网络服务请求进行拦截和重定向处理。首先由网络服务设备的“服务器底层硬件”接收用户的HTTP报文请求,“服务器底层硬件”的作用或者功能可以理解为路由器中数据包分发的第一道关卡,类似现实中的传达室,通过“服务器底层硬件”接收用户的网址访问请求并解析,根据用户想要访问的目标网站,由网络服务设备虚拟出对应的目标网站服务器。这个虚拟的目标网站服务器对用户的访问请求进行响应,生成一个“重定向报文”,这个“重定向报文”的作用是引导未通过认证设备访问对应的设备认证页面,进行网络服务认证以获取网络访问权限。以上全部流程在路由器中完成,意味着未经过认证的用户设备访问目标网址的请求数据包被截留在路由器中,并由路由器完成解析处理,自动引导未认证的用户设备访问正确的网络接入认证门户网站进行网络接入认证。

为了证明被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围,敦骏公司向公证处申请公证购买了涉案的路由器产品,并委托公证处公证人员根据该路由器的使用说明设置连接好路由器,使得测试电脑能够通过该路由器接入访问互联网。同时,为了抓取测试电脑与涉案的路由器产品的网络数据包,在测试电脑上安装了网络数据抓包软件wireshark,对测试电脑与涉案的路由器产品的网络数据包交互情况进行抓包检测并记录保存。

原审法院所认定的检测结果如下:在路由器设备LAN口端有184号、185号HTTP报文,在路由器设备的WAN口端没有检测到对应的184号、185号HTTP报文。

这里的路由器的LAN口连接访问的测试电脑(测试电脑未通过认证),而WAN口连接互联网。以上测试结果,意味着涉案的路由器设备在接收到未认证的用户设备访问任意网站的请求时,其发送的网页请求并未被真正转发到互联网中,而是在路由器内部就被完成处理了。

对应的,184号报文内容为“http://www.sina.cn”,即新浪网的网址,与测试电脑浏览器输入的网址信息一致,相当于涉案专利权利要求1步骤A的数据处理结果,路由器设备接收了未认证设备发送的http报文。

185号报文含有“http:/192.168.244.244/webpage…”,即路由器设备进行认证获取网络接入认证的门户网站的地址”。对应于涉案专利权利要求1步骤B的数据处理结果。

并且,测试电脑根据185号报文的网址信息,自动跳转访问了网络接入认证的门户网站。对应于涉案专利权利要求1步骤C的数据处理结果。

同时,测试电脑输入的新浪网的网址,被路由器直接进行处理,实现了认证门户网站的访问,实际上也相当于具备了涉案专利要求2所限定的输入任意网址或数字实现网络接入认证门户网站的访问。

故原审法院认定,涉案产品可再现涉案专利权利要求1和权利要求2的全部技术方案。对于前述事实,二审法院同样予以确认。

在本案中,双方聚焦的一个主要争议焦点在于,被诉侵权方腾达公司制造被诉侵权产品的行为本身未再现涉案专利权利要求所保护的技术方案,能否构成对涉案专利的侵权,若构成侵权,如何定性其侵权性质。

被诉侵权人腾达公司主张涉案专利保护的是一种网络接入认证方法,不涉及产品制造,无法通过实施该技术方案直接获得产品,故涉案专利所保护的方法专利不能够延及产品,腾达公司制造、销售以及许诺销售被诉侵权产品不构成侵权。

专利权人敦骏公司则认为,腾达公司在生成制造被诉侵权产品时,必然需要对被诉侵权产品进行网络接入测试,该测试过程是对涉案专利全部步骤的再现,故应当认定腾达公司的前述测试行为构成侵权。

对此,二审最高人民法院知识产权法庭则持与双方当事人均不相同的观点。软件方法类专利通常记录的是多个数据交互端的数据交互、处理方法,此种撰写方式能够更好地表达网络通信领域的技术特点及发明的实质技术内容。在实际应用中,方法专利的实现往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中,由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台自动运行。因此,被诉侵权人完全可以采用上述方式,在未获得专利权人许可的情况下,将专利方法以软件的形式安装在其制造的被诉侵权产品中,甚至,还可以集成其他功能模块,成为非专用设备,并通过对外销售获得不当利益。

从表面上看,终端用户是专利方法的实施者,但实质上,专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化,终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程,仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。因此,应当认定被诉侵权人制造并销售被诉侵权产品的行为直接导致了专利方法被终端用户所实施。如果按照专利侵权判断的一般规则,即应当以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征,作为专利侵权的必要条件,那么,仅仅是制造、销售具备可直接实施专利方法功能的被诉侵权产品的行为将难以被认定为侵害专利权的行为。

同时,仅认定被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权,不足以充分保护专利权人的利益,因为该测试行为既非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因,也无法从责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害,而专利权人更无权主张虽直接实施了专利方法、但并无生产经营目的的终端用户构成专利侵权。

在上述情形下,针对网络通信领域方法的专利侵权判定,应当充分考虑该领域的特点,充分尊重该领域的创新与发展规律,以确保专利权人的合法权利得到实质性保护,实现该行业的可持续创新和公平竞争。如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的,则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。

如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖,起到了不可替代的实质性作用,终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程,则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。

一、计算机软件方法类专利侵权案件的举证责任分配

在本案中,专利权人并未直接获得被诉侵权路由器产品的软件代码,而是采用wireshark软件进行网络端口抓包的方式抓取路由器数据包流转情况,间接证明在路由器内部实现的数据包处理过程与涉案专利所保护的技术方案一致。至此,专利权人已经完成了被诉侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围的初步举证,被诉侵权产品落入涉案专利保护范围具有高度概然性。

此时,被诉侵权人作为涉案产品的生产制造商,对于举证被诉侵权产品的内部工作原理和工作方式并不存在举证困难,仅对测试结果和本领域技术人员经验法则推定的事实进行简单否定,不积极履行举证责任,则法院在被诉侵权人缺乏相反证据证明涉案产品不侵权的情况下,对于被诉侵权人的前述抗辩理由不予采信。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定:“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”这个规定实际上是在表述一种行为意义上的举证责任分配规则,本案的主办法官张晓阳法官对这种举证责任分配的方式给出了一个形象的比喻,张晓阳法官认为这种举证责任分配制度,呈现出一种“你来我往”、“乒乓对局”的态势,一旦有一方当事人未能反驳或者推翻对方当事人提交的达到高度盖然性证明标准的证据,就应当承担不利后果。

二、关于侵害通信软件方法类发明专利的侵权性质

在这个问题上,法学界存在诸多争议,但在本案中最高人民法院为通信软件方法类的侵权行为性质的认定建立了一个理解范式,对现行法律的司法适用做出了准确、合理的解释。

通信软件方法,往往描述的是计算机设备或通信设备中,数据在输入输出过程如何进行分析、处理,往往无法通过通信方法制备获得某一特定的产品。

类似于本案的情况,被诉侵权人的产品实际上是在其软件程序中,使用了涉案方法专利的执行步骤,能够实现涉案专利的技术效果。被诉侵权人制造涉案产品的行为,很难评价为专利法意义上的制造,制造被诉侵权产品的过程并不必然涉及对涉案方法专利的技术再现。

对于此类计算机、软件、通信方法类专利的侵权性质认定问题,法学界有如下两种比较常见的观点,一是测试侵权,二是间接侵权。

测试侵权,即根据经验法则,该产品的制造者在批量生产该产品的研发、生产和检测阶段,会对产品进行测试,在测试过程中会使用到该专利方法,并且该测试过程中的使用行为具有生产经营目的。因此,可追究制造者在被诉侵权产品的测试过程中未经许可使用专利方法的专利直接侵权责任。但是,仅认定测试侵权,无法充分保护专利权人的权益。因为,测试行为并非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因,也无法从责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害,因此针对测试使用行为适用直接侵权亦存在一定的局限性。

专利间接侵权是指积极帮助、教唆、诱导他人实施侵犯涉案专利权的行为。最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第21条第1款、第2款规定:“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”根据前述规定可知:(一)专利间接侵权应当以他人实施了专利侵权行为成立为前提,(二)实施间接侵权的侵权行为人应当具有主观上的侵权故意,(三)间接侵权人所实施的行为或者行为结果应当专门用于实施侵犯专利权。然而,在本案中路由器除了具有自动跳转至目标认证门户网站的功能之外,还具备提供无线网络接入信号的一般功能,显然不属于专门用于实施侵犯专利权的专用品。并且,对于一般用户而言,在其使用被诉侵权产品时触发涉案专利所保护的通信方法,也难以认定一般用户具有“生产经营目的”,难以认定一般用户使用被诉侵权产品的行为属于侵权行为,即不存在直接侵权行为,进而厂家提供被诉侵权产品的行为也难以被认定为专利间接侵权。故专利间接侵权制度难以对通信方法专利形成有效保护。

在本案中,主办法官张晓阳给出了更加直接的裁判思路。本案的侵权行为民事主体应当是将具备执行方法专利所有步骤的软件固化到被诉侵权路由器中据此获利的民事主体,被诉侵权人在将专利方法固化到被诉侵权产品的过程,是专利法第十一条所规定的直接使用了涉案专利方法的行为。笔者认为,这种涉案方法专利的使用侵权行为,实际上可以理解为被诉侵权人通过将专利方法固化到被诉侵权产品中,从而使得一般用户在使用被诉侵权产品时,能够体验到由被诉侵权人所提供的使用涉案专利方法的软件服务,故这种侵权行为是专利法第十一条所规定的直接使用侵权行为。

综上所述,计算机软件方法类专利侵权案件的举证责任分配应当根据案件当事人对于证据的掌握程度进行适当分配,当专利权人穷尽证明手段初步证明了被诉侵权人实施了涉案专利的技术方案,侵权事实具有高度盖然性时,被诉侵权人应当积极提供证据证明自身未实施涉案专利的技术方案,否则被诉侵权人应当承担不利后果。同时,对于通信软件方法类发明专利的侵权行为性质,应当认定为是对涉案方法专利的直接使用,制造被诉侵权产品将涉案方法专利以软件形式予以固定的方式,是对涉案方法专利的直接使用,应当承担停止侵权的责任。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:最高人民法院第159号指导性案例

参考文献:

[1]张晓阳,石磊.《深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司等侵害发明专利权纠纷案》的理解与参照——网络通信领域方法专利的侵权判定标准及侵权损害赔偿计算中举证责任分配的适用规则[J].人民司法,2022,No.964(17):36-40.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2022.17.016.

文章属性:原创

涉及计算机程序的发明是指为解决发明提出的问题,全部或部分以计算机程序处理流程为基础,通过计算机执行按上述流程编制的计算机程序,对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的解决方案。所说的对外部对象的控制或处理包括对某种外部运行过程或外部运行装置进行控制,对外部数据进行处理或者交换等;所说的对内部对象的控制或处理包括对计算机系统内部性能的改进,对计算机系统内部资源的管理,对数据传输的改进等。涉及计算机程序的解决方案并不必须包含对计算机硬件的改变。

参考:《审查指南》第二部分第九章