作者:陈亚萍 李立润

本案是一起侵害实用新型专利权纠纷案件,案号是(2021)最高法知民终508号,涉案专利为9950号专利,专利名称为“一种条形音箱”。2019年1月23日专利权人S公司向国家知识产权局申请了名称为“一种条形音箱”的实用新型专利,并且于2019年8月23日获得授权。

S公司2020年2月21日向公证处申请公证保全证据,订单显示商品名称为“L牌A25音响2.0声道USB电脑便携式多媒体笔记本桌面有限低音炮黑色”,发票显示销售方为J公司。

S公司认为L公司和J公司侵犯其专利权,遂向一审法院提起诉讼,一审法院于2020年5月7日立案受理,S公司请求判令J公司和L公司赔偿S公司经济损失及合理维权开支共计20万元。

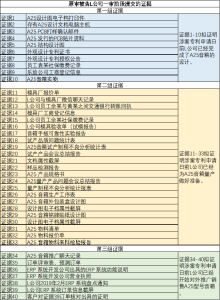

本案的主要争议焦点在于L公司所主张的先用权抗辩是否成立。为此,L公司一审期间提交了40份证据用于证明其在申请日前已经完成了A25音箱的设计、开模、投产及销售,享有先用权。(具体证据如下图所示)

对于前述证据,一审法院经审理后认为,L公司提交的用于证明L公司在涉案专利申请日前已经完成A25音箱设计的相关证据,除外观设计专利证书、授权公告、社保缴费记录和工商登记信息外,均系L公司单方制作的证据,S公司对打样确认邮件、贴片资料之外的由L公司单方制作、提交的证据真实性、合法性不予确认,一审法院对此不予采信。至于L公司提交的证明其在涉案专利申请日前已经做好量产销售准备的证据,除银行转账回执、工商登记和社保记录外,均系其单方制作的证据,在S公司不认可其真实性、合法性的情况下,一审法院对此不予采信。L公司还提交了证明涉案专利申请日前已经推广销售被诉侵权产品的证据,除营业执照外,亦为单方制作提供,在S公司不认可其真实性、合法性的情况下,一审法院对此不予采信。因此,L公司提交的上述证据不足以证实其在涉案专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备。一审法院还认为,即使上述证据可予采信,L公司所举证据仅限于证明其在专利申请日前已做好制造被诉侵权产品的准备及已经进行制造,但未对其制造范围以及仅在原有范围内继续制造进行举证。因此,L公司提交的证据不足以证实先用权抗辩成立。最终L公司被判侵权,并需承担相应的赔偿责任。

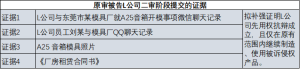

L公司不服一审判决,遂提起上诉。二审期间,L公司又提交了4份证据(如下图所示),拟证明L公司先用权抗辩成立,且L公司在原有范围内继续制造、使用被诉侵权产品。并且,L公司还向法庭申请要求证据中相关的员工、模具厂员工出庭作证。

二审最高人民法院经审查认为,L公司为证明先用权抗辩成立,向一审法院提交了四十份证据,向二审法院提交了四份证据并申请证人出庭作证。一审证据38时间形成于涉案专利申请日之后,无法证明涉案专利申请日前L公司已经开始对外推广销售A25型号音箱的事实,故二审最高人民法院对该证据不予采纳。除一审证据38以外的其他证据主要涉及被诉侵权产品的图纸设计、模具制造以及销售预测等事实,与本案具有关联。虽然A25设计图电子档、结构设计图、模具验收单、可靠性实验报告、试产品质问题统计表、检测报告等证据系由L公司自行制作,但L公司自行研发技术、制作技术图纸或者工艺文件的相关证据由其单方制作亦属合理,且此类证据之间内容和时间等能够相互印证、衔接自然,亦有邮件、模具厂回单、微信、QQ聊天记录、证人证言等予以佐证,在S公司未提交相反证据的情况下,二审最高人民法院对L公司二审证据及一审证据1-37、39、40予以采信。

根据法律规定,先用权抗辩成立必须满足以下两方面条件:一是已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备;二是仅在原有范围内继续制造、使用。二者相辅相成,缺一不可。

1. 关于L公司是否已经做好必要准备

在先用权抗辩中,被诉侵权人在自行研发产品过程中形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等,均属于研发过程中形成的技术文件,由被诉侵权人单方制作形成符合常理,其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况,在审查其证据效力时应结合其他相关证据综合判断,不能仅因相关技术图纸、工艺文件、检验报告系单方制作而简单否定其证明效力。

在L公司已经自行设计出A25音箱立体、中框、面板等配件图纸,且根据涉案专利《实用新型专利权评价报告》,电路板相关技术是本领域公知常识的情况下,可以认定L公司已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸。

同时,L公司亦提交了模具厂报价单、转账记录、试模报告、试产报告、样品检测报告等证据,可以认定L公司在涉案专利申请日前已经购买涉案产品模具,并为产品的制造准备了主要生产设备。

而音响物料清单、物料报价单、来料检验报告则证明L公司已经购买了制造被诉侵权产品所必需的原材料。

故二审最高人民法院认定L公司已经为制造与涉案专利相同的产品作好必要的准备。

2.关于L公司是否仅在原有范围内继续制造、使用

由于原有范围的认定往往涉及过去某一时间点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况,故对“仅在原有范围内继续制造、使用”相关事实查明,应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。

在先用权人已经尽力举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权人没有提供相反证据予以推翻的情况下,可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。

若后续专利权人有证据证明先用权人超出原有范围制造、使用的,专利权人有权另行主张其合法权益。

本案中,L公司提交的订单评审表、预测订单等证据,可以证明L公司在涉案专利申请日以前已经具备制造涉案产品的一定生产规模和生产能力。

而模具厂报价单、模具验收单、二审中的证人证言等证据互相结合,可以初步证明L公司仅持有1套生产模具。

《厂房租赁合同书》则可以初步证明其厂房面积从2013年起至今未曾改变。

因此,L公司提交的证据相互印证,能够形成证据链,初步证明L公司在涉案专利申请日前的生产规模和生产范围,并且其未扩大生产规模。

L公司在本案中提交的关于原有范围的证据具有一定合理性,并初步达到了高度盖然性的证明标准。

在S公司没有提交相反证据证明L公司超出了涉案专利申请日前的生产规模的情况下,二审最高人民法院认定L公司并未超出原有范围制造涉案产品。

综上,L公司在涉案专利申请日前已经作好制造相同产品的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用,根据专利法第六十九条第(二)项的规定,L公司的先用权抗辩成立,对其该项上诉请求,二审最高人民法院予以支持。

同时,二审最高人民法院进一步指出,L公司应当秉持诚实守信的原则,不得超出原有范围制造、销售被诉侵权产品,如果S公司有证据证明L公司的行为超出了原有范围,S公司可以据此另行主张其合法权益。

1、在先用权抗辩中,被诉侵权人在自行研发产品过程中形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等,均属于研发过程中形成的技术文件,由被诉侵权人单方制作形成符合常理,其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况,在审查其证据效力时应结合其他相关证据综合判断,不能仅因相关技术图纸、工艺文件、检验报告系单方制作而简单否定其证明效力。

2、先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高。被诉侵权人已经尽力举证,所举证据能够初步证明其所主张的原有范围具有合理性,专利权人没有提供充分反证予以推翻的,一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。若后续专利权人有证据证明先用权人超出原有范围制造、使用的,专利权人有权另行主张其合法权益。

《专利法》第七十五条规定:“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:……(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的……”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定:“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。

有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备:

(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;

(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”

总结前述法条可知,被诉侵权人要主张先用权抗辩需要满足如下条件:

1、技术来源合法,非法取得的技术方案或者设计不得主张先用权抗辩;

2、需在申请日前完成被诉侵权的技术方案或者设计的准备,或者已经为实施发明创造准备了主要设备或原材料;

3、被诉侵权行为发生时未超出专利申请日前的原有范围,具体指生产规模未超出申请日前的原有范围;

4、先用权只能够是原始取得的,不得转让或许可他人实施,但先用权可以随原有企业一并转让或者承继。

结合本案的案情及前述法条规定,可知对于技术部分的相关证据举证责任,实际上需要先用权人承担绝大部分举证责任,包括证明申请日前已经合法取得技术方案、进行了相应的生产准备、以及在被诉侵权行为发生时未超出原有范围。

对于自行研发取得技术方案的企业,其中免不了存在大量单方证据,如设计图、技术文档等。对于单方证据,最高院给出的观点是应当综合案情,判断证据之间是否能够相互印证、衔接自然,而不是简单否定单方证据之效力。

对于是否超过原有生产规模的举证,在被诉侵权人尽力举证,提供的证据具有一定合理性,并初步达到了高度盖然性的证明标准的情况下,可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。后续专利权人有证据证明先用权人超出原有范围制造、使用的,专利权人有权另行主张其合法权益。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:(2021)最高法知民终508号民事判决书

文章属性:原创