根据《实施细则》的规定,职务发明创造的发明人主张报酬的规则是:有约定从约定,无约定从公司规定,无公司规定从《专利法》和《实施细则》的规定。

最高人民法院在张忠良、天津狗不理食品股份有限公司等职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案中认为“营业利润的产生与多种因素有关,比如品牌、营销、技术等。同时,某一产品上也可能存在多项专利技术。在多重因素的共同作用下,实践中往往难以单独确定某一项专利。”[1]因此,最高人民法院认为旧《实施细则》第七十八条作出了关于“提取不低于营业利润2%”的规定系一揽子规定,已考虑到各种情况,故无需再区分其他因素,故本案以营业利润为基数,按照2%的比例,计算职务发明人的专利报酬。

本案例系由最高人民法院作出的,未再区分专利贡献度、参与度、市场营销等其他影响营业利润的因素,径行适用2%的法定职务发明报酬比例,其报酬的计算公式为:535万(营业利润)*8年(实施年限)*2%/11人(发明人数)=7.78万元,最终确定职务发明人应得专利报酬为8万元。该案例的效力层级高于地方法院作出的判决,可作为地方法院判决专利报酬金额的参考。

此外,在发明人无法举证营业利润,且单位不提供营业利润的情况下,法院可根据案涉情况,酌定营业利润,并参考其他因素以确定报酬金额。在王强、咸阳宝石钢管钢绳有限公司职务发明奖励、报酬纠纷一案中,最高人民法院认为“王强未提供充分证据证明其在涉案专利中所做的贡献比例,故原审法院酌情参考咸阳宝石公司向涉案专利发明人按照该公司的《知识产权管理办法》发放5000元发明专利奖金的比例(王强得2200元),计算王强应取得报酬比例为44%,金额为3394.53元。”[2]

因此,在没有约定的情况下,如果发明人能够证明专利已被实施且该专利实施确实产生了营业利润,那么专利报酬应按照营业利润2%的法定比例提取。而对于新《实施细则》实施后授权的专利,司法实践预计将支持按照新的比例,即营业利润的5%进行提取。

职务发明的奖酬问题,虽然有法律规定,但实际操作中仍有不少难题。尤其是当专利不是由发明人所在的公司拥有时,谁来支付奖酬?这个问题将在下篇“职务发明奖酬问题研究(五)”中继续解析,敬请期待!

参考资料:

[1]最高人民法院:(2021)最高法知民终1172号民事判决书。

[2]最高人民法院:(2020)最高法知民终1021号民事判决书

作者简介

张静律师简介

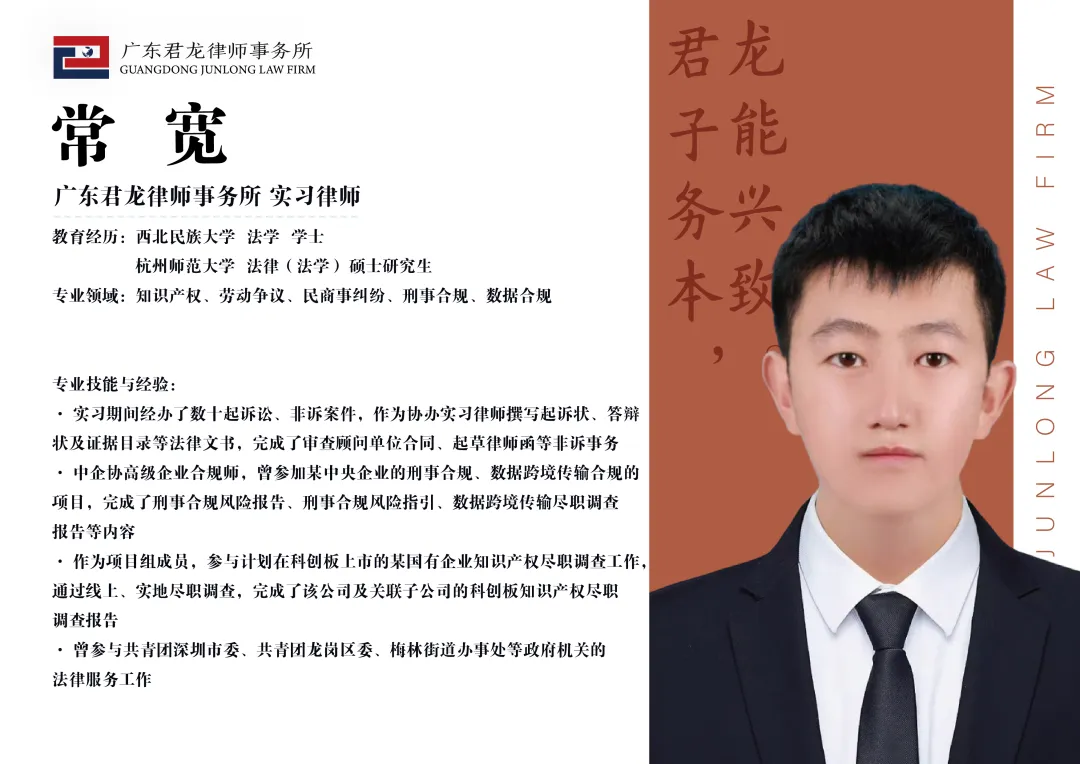

常宽实习律师简介

团队介绍

君龙IP团队由专利代理师、律师以及技术专家组成,技术领域覆盖计算机、互联网、通讯、半导体、电子、光学、机械、物理、生物和化工等领域。目前君龙拥有双证律师13人,技术经纪人3人,承办的专利诉讼案件1000余件,专利无效案件100余件,专利挖掘和布局项目300余件,FTO分析案件50余件。

君龙律所被认定为深圳市第一批专精特新“专业化”律师事务所,君龙主要提供知识产权法律服务,包括知识产权侵权诉讼、许可与转让、尽职调查、海关查处等,为海内外企业提供全方位的知识产权事务托管及战略策划法律服务。我们的特色业务有:知识产权法律顾问、从诉讼角度撰写专利、专利布局与挖掘、专利分析(产品上市、产品出境、确定研发方向、FTO、专利监控分析等)、专利无效、专利侵权比对、专利回避设计、知识产权取证、批量维权、专利诉讼、行政查处、海关查处、知识产权合规、知识产权制度建设(含商业秘密制度建立)。我们的服务领域有:新能源、生物医药、芯片、电子消费、军工。

君龙律所秉承“让法律服务更有力量、更有温度”的企业使命,全面跟踪国际和国内商业、法律、技术发展动态,在信息通信、集成电路、人工智能、机械电子、生物医药等技术领域具有丰富经验,始终为客户提供高质量服务。