最近,笔者律师团队代理了一个在美国亚马逊平台销售产品的电商企业A在平台遭遇专利侵权投诉的纠纷。企业A被投诉专利侵权后被迫下架产品,遂与权利人签署专利许可协议,产品得以恢复上架。在专利许可协议中,企业A承诺不挑战许可专利的有效性,并约定了非常不利于自身的违约争议管辖。经笔者律师团队分析后,认为涉案产品明显不侵权,并且也检索到了威胁专利有效性的在先销售公开以及专利文献。企业A现在面临的问题是选择主动提起确认之诉反击,还是选择维持现状?

笔者律师团队在给企业A提供法律咨询的同时,借机梳理了一下美国确认之诉的几个相关典型案例。

确认之诉(Declaratory Judgment,简称DJ)指的是当专利权人与专利侵权人之间存在实质性争议(Actual Controversy)时 ,侵权人可以主动向联邦地方法院提起确认之诉,请求法院判决专利无效(Invalid)、不具有可实施性(Unenforceable)或确认其产品无侵权行为(Non-infringement)ⅰ。所谓的实质性争议尚没有明确的定义,提起确认之诉所要具备的条件是,原告须证明当事方之间的争议是实质性的、紧迫的和真实的,并且当事方有对立的法律利益,通常是一方被即将提起而尚未提起的诉讼威胁,也就是一方在可预见的将来有涉入诉讼的威胁存在。

针对企业A的情形,企业A不违反专利许可协议且继续支付许可费,不存在来自专利权人诉讼威胁,那企业A能否启动确认之诉呢?美国联邦最高院在2007年的MedImmune Inc. v. Genentech Inc.案例中就对实质性争议进行了新的解释。

知识点1:被许可方在违反许可协议或终止支付许可费之前能否主动提起确认不侵权之诉?

相关案例:MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.ⅱ

案件背景

MedImmune案的事实比较复杂,笔者简单概括相关的事实如下:

案件争议

如前所述,为了提起确认之诉,原告与被告之间必须存在“实际的争执”(actual controversy)。但是,“实际的争执”究竟应该如何界定,尚未明确。引发最大争议的莫过于,当专利被许可方未违反许可协议而继续支付许可费的同时,却提起确认之诉请求法院认定许可标的之专利应为无效或不可实施。此时,所谓的“实际的争执”是否存在?

地区法院根据本案被告所援引之上诉法院于Gen-Probe, Inc. v. Vysis, Inc.ⅲ 一案的类似意见,以被许可方支付了许可费为由,直接认定本案原被告双方没有实际的争执存在,做出不受理案件的裁定。联邦巡回上诉法院(CAFC)同意地区法院的见解,维持了本案不应受理之裁定。具体而言,CAFC认为,被许可方应受禁反言原则的拘束(licensee estoppel),即被许可方不能对专利有效性提出质疑,主要目的是避免被许可方一边享有许可所获得的利益,另一方面对专利有效性提出质疑的两面做法。因此,被许可方只有在违反协议的前提条件下(例如拒付许可费或者主张终止许可协议),许可方与被许可方之间才存在所谓的 “实质争议”,亦即被许可方在此情形下才能提起确认之诉。

联邦最高院意见

联邦最高院受理该案后,认为MedImmune固然为了消除立即性的威胁所造成的损害,而未采取其原本有权进行的行为(如,拒绝支付许可费),但是法院不应因此拒绝受理MedImmune所提出的确认之诉,因为MedImmune此举是为了消除被禁售的威胁,基本上是出于受到Genentech的胁迫而不得不为之。联邦最高院具体分析,第三人基于法律上的权利而要求给付人为一定给付且该给付人亦依要求而给付,但由于给付人之给付存在着非自愿性与受威胁的性质,因此,给付人仍同时保留了其就已履行之给付,请求恢复原状,以及挑战该给付权利基础合法性之权利。因此,该案是存在有实际争执的。

案例总结

在该案例前,联邦巡回上诉法院允许当原告证明存在合理担心自己将面临侵权诉讼时(reasonable apprehension)才可发起确认之诉。具体到专利许可协议案件,专利被许可方要挑战许可专利的有效性,专利范围太广或其产品未侵权等问题,被许可方必须先停止支付许可费或先中止许可协议,才能提出相关主张的确认之诉。该案后,联邦最高院降低了确认之诉的受理门槛,对“case or controversy”做了比较宽泛的解释,允许被许可方在不先终止或违反许可协议的情况下主动寻求专利无效、不可执行或不侵权的确认之诉。

知识点2:许可协议中的“不质疑条款”(No-Challenge Clause)

相关案例:Rates Tech., Inc. v. Speakeasy, Inc.ⅳ

大家可能已经注意到,笔者客户企业A的情形与上述MedImmune案例存在一事实上的差异,即企业A在和解协议里明确承诺不质疑专利的有效性。这种承诺能否阻止企业A提起确认之诉从而主张专利无效呢?

在Lear v. Adkinsⅴ案之前,美国法院就不质疑条款秉承禁止反悔的原则,即若被许可方通过许可合同接受许可并继续使用被许可的专利技术,则法律禁止被许可方在许可费诉讼中就专利的有效性提出质疑。但在Lear案中,联邦最高院认为“不质疑条款”违反了美国的公共利益和联邦专利政策,否定了该条款的法律效力。

在2012年的Rates Tech., Inc. v. Speakeasy, Inc.案例中,第二巡回上诉法院对联邦最高院和联邦巡回上诉法院关于此事的判例法进行了彻底审查。第二巡回法院指出,根据先例,诉前和解协议中包含的无争议条款不可执行,无论该协议是否被定性为和解协议或许可协议。第二巡回上诉法院具体分析,在提起诉讼之前,专利纠纷双方没有机会进行可能揭示专利有效性的证据开示,而各方进行证据开示这一事实在两个方面具有重要意义:首先,它表明被指控的侵权人有充分的机会评估专利的有效性,因此做出明智的决定,放弃对其有效性的质疑。其次,当事人进行证据开示的事实证明他们对专利的有效性存在真正的争议,并且专利权人并没有试图通过将普通许可协议包装为和解协议,从而来防止对方的质疑(即,只有允许质疑才能证明专利权人的意图是正当的)ⅶ。

我国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定“下列情形,属于民法典第八百五十条所称的“非法垄断技术”:…… (六)禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件”;《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十三条规定:“具有市场支配地位的经营者没有正当理由,不得在行使知识产权的过程中,附加下列不合理的交易条件,排除、限制竞争:……(二)禁止交易相对人对其知识产权的有效性提出质疑”。可见,我国也是不允许在知识产权许可合同中设计禁止质疑权利有效性条款的。

知识点3:确认之诉的举证责任

相关案例:Medtronic v. Mirowski Family Venturesⅷ

如前面案例所示,被许可方可以在违反许可协议之前启动确认之诉,接下来第二个问题便是,举证责任由谁负担?关于举证责任的问题,联邦最高院在2014年的Medtronic v. Mirowski Family Ventures案作出了相关认定,若被许可方对专利权人提出确认不侵权之诉,则证明构成侵权的举证责任仍由专利权人负担,即由案件的被告承担证明责任。

案件背景

本案的原告Medtronic公司是一家设计、制造、销售医疗器材的公司,被告是Mirowski Family Ventures公司,拥有一可植入式心脏刺激器的相关专利。2007年,专利权人Mirowski通知Medtronic,认为Medtronic公司销售的七款新产品,侵害了其两项专利。但Medtronic认为,涉案产品未落入涉案专利的保护范围,并且认为涉案专利无效。2007年,Medtronic公司在Delaware州联邦地区法院提起确认诉讼。

地区法院认为权利人Mirowski虽然是被告,但是由于其主张对方侵权,则必须负担侵权的举证责任。经审理后,地区法院认为Mirowski无足够依据证明字面侵权或等同侵权,认为被告证据不足,判决其败诉。上诉法院不认同地区法院的意见,认为既然被控侵权人Medtronic是确认之诉之原告,原告就应该负举证责任,与大多数民事案件一样。

本案上诉到联邦最高院。联邦最高院认同地区法院的意见,认为:

首先,证明专利侵权的举证责任应由专利权人负担。提起确认之诉只是一种程序上的设计,不会改变其实体权利。因此,即使专利权人身份发生转换,但不影响其责任的承担。

其次,联邦最高院认为,让原告来承担举证责任存在现实上的困难。由于专利权人的专利请求项很多,且主张字面侵权或等同侵权,均有很多种可能性。对于潜在侵权人来说,还不知道专利权人究竟会用哪一个请求项或根据何种侵权理论来主张侵权,就要自己想办法证明不侵权,这在现实上是非常困难的。

最后,如果让原告(被控侵权人)来承担举证责任,则确认之诉背后的目的将落空,并对原告更为不利。法律上允许被控侵权人提起确认之诉,目的是希望其不用等专利权人来告,可以提前做准备。但如果提起确认之诉的举证责任由被控侵权人负担,则会比等专利权人来告(举证责任由专利权人负担)造成更为不利的后果,这样就没办法达到设计确认之诉让被控侵权人更有利地解决纠纷的目的了。

以上三个案例均与知识产权纠纷中的确认之诉相关,并且均涉及诉讼中的重大节点,借此机与法律同行以及面临跨境知产纠纷的电商朋友们交流共勉。

参考资料:

ⅰThe Federal Declaratory Judgment Act states:“In a case of actual controversy within its jurisdiction, . . . any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a final judgment or decree and shall be reviewable as such.”

ⅱMedImmune, Inc. v. GenenTech, Inc., 549 U.S. 118, 127 S. Ct. 764, 166 L. Ed. 2d 604 (2007)

ⅲGen-Probe Inc. v. Vysis, Inc., 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004)

ⅳRates Tech., Inc. v. Speakeasy, Inc, 685 F.3d 163, 103 U.S.P.Q.2d 1462, 2012 WL 2765081, 2012 U.S. App. LEXIS 14087 (2d Cir. 2012)

ⅴLear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)

ⅵ“Surely the equities of the licensor do not weigh very heavily when they are balanced against the important public interest in permitting full and free competition in the use of ideas which are in reality a part of the public domain. Licensees may often be the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor’s discovery. If they are muzzled, the public may continually be required to pay tribute to would-be monopolists without need or justification. We think it plain that the technical requirements of contract doctrine must give way before the demands of the public interest in the typical situation”

ⅶ“The fact that parties have conducted discovery seems to us significant in two respects. First, it suggests that the alleged infringer has had a full opportunity to assess the validity of the patent, and is therefore making an informed decision to abandon her challenge to its validity. Second, the fact that parties have conducted discovery is evidence that they had a genuine dispute over the patent’s validity, and that the patent owner is not seeking to prevent its monopoly from being challenged by characterizing ordinary licensing agreements as settlement agreements”

ⅷedtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC, 571 U.S. 191, 134 S. Ct. 843, 187 L. Ed. 2d 703, 24 Fla. L. Weekly Fed. S 520 (2014)

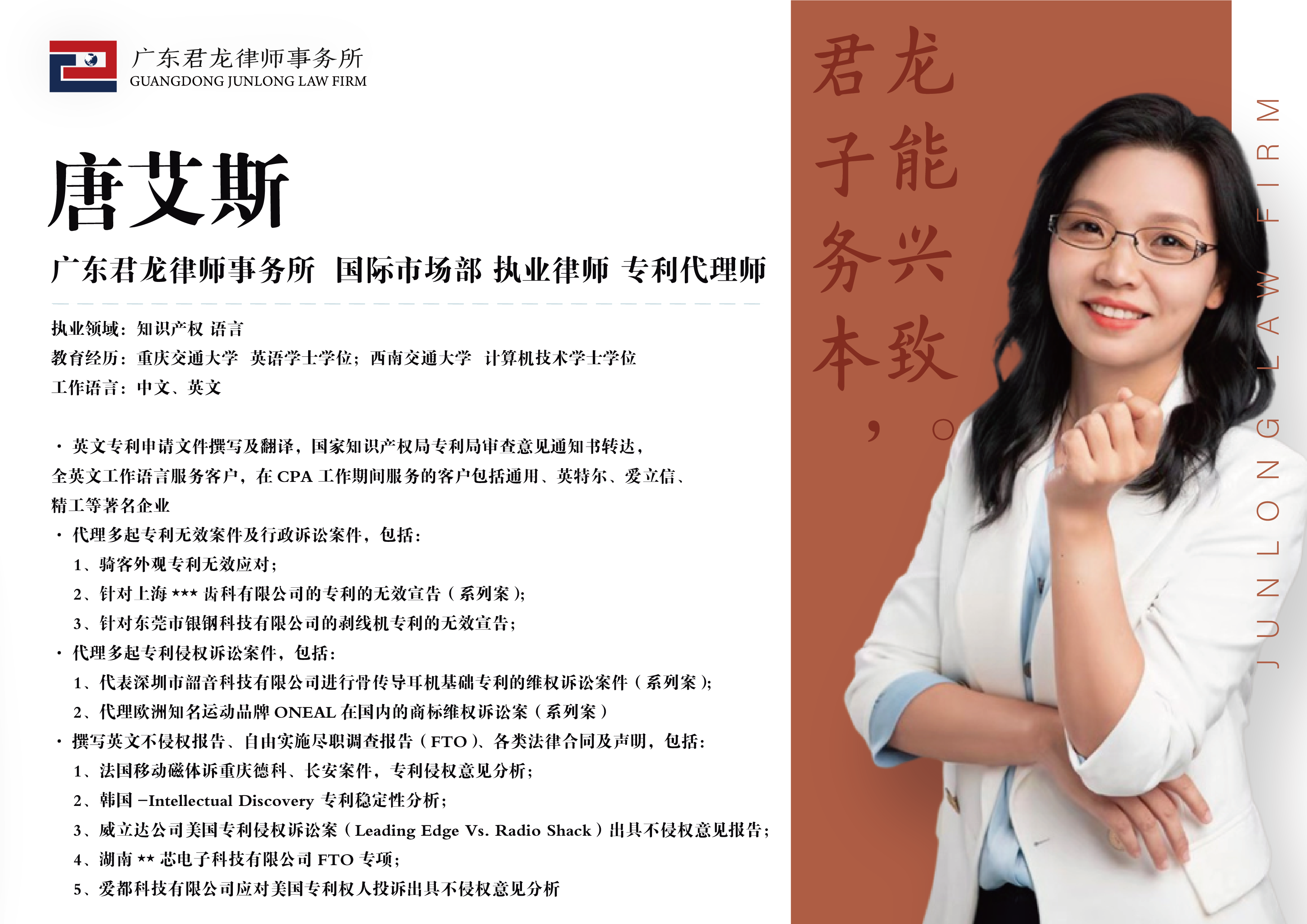

作者简介

团队介绍

君龙IP团队由专利代理师、律师以及技术专家组成,技术领域覆盖计算机、互联网、通讯、半导体、电子、光学、机械、物理、生物和化工等领域。目前君龙拥有双证律师13人,技术经纪人3人,承办的专利诉讼案件1000余件,专利无效案件100余件,专利挖掘和布局项目300余件,FTO分析案件50余件。

君龙律所被认定为深圳市第一批专精特新“专业化”律师事务所,君龙主要提供知识产权法律服务,包括知识产权侵权诉讼、许可与转让、尽职调查、海关查处等,为海内外企业提供全方位的知识产权事务托管及战略策划法律服务。我们的特色业务有:知识产权法律顾问、从诉讼角度撰写专利、专利布局与挖掘、专利分析(产品上市、产品出境、确定研发方向、FTO、专利监控分析等)、专利无效、专利侵权比对、专利回避设计、知识产权取证、批量维权、专利诉讼、行政查处、海关查处、知识产权合规、知识产权制度建设(含商业秘密制度建立)。我们的服务领域有:新能源、生物医药、芯片、电子消费、军工。

君龙律所秉承“让法律服务更有力量、更有温度”的企业使命,全面跟踪国际和国内商业、法律、技术发展动态,在信息通信、集成电路、人工智能、机械电子、生物医药等技术领域具有丰富经验,始终为客户提供高质量服务。