本案是一起外观设计专利权无效行政纠纷案,案号是(2021)最高法知行终464号,涉案专利名称为“线缆连接器”,专利号为“ZL 201630657867.4”,专利权人为昶通公司。

中航光电公司针对涉案专利提出无效宣告请求,国家知识产权局作出第43471号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定),宣告本专利权全部无效;昶通公司不服,向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院于2020年11月5日作出(2020)京73行初4186号行政判决,判决撤销被诉决定,要求国家知识产权局就本专利重新作出审查决定;国家知识产权局不服,向最高人民法院知识产权法庭提起上诉。

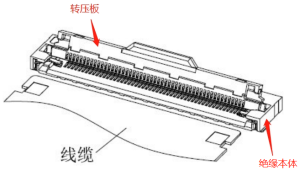

图1 涉案专利设计1参考图

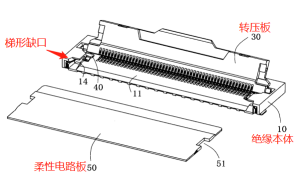

图2 对比设计1(实用新型)说明书附图1

二审法院综合各方意见,认为本案二审争议焦点问题是:本专利与对比设计相比是否具有明显区别。

二审法院认为,判断要求保护的外观设计与现有设计相比是否具有明显区别,应采用整体观察、综合判断的方式,先客观比较要求保护的外观设计与现有设计的相同点和区别点,然后基于一般消费者的知识水平和认知能力,结合产品的功能、用途及申请日时外观设计产品的设计空间,考察这些相同点和区别点对整体视觉效果的影响。如果二者的区别点仅在于局部细微变化或者一般消费者在产品正常使用时不会基于视觉美感考虑予以关注的设计特征,则应认定二者不具有明显区别。结合本案,二审法院分析如下:

(一)关于本专利与对比设计的相同点与区别点

本专利包含3个设计,其中设计1为基本设计。

关于本专利设计1与对比设计的相同点,二审法院在确认被诉决定所归纳的相同点的基础上,综合各方意见,归纳如下:二者均呈长方形,均由绝缘本体、与本体转动连接的转压板、导电端子以及两接地脚组成。绝缘本体中部均设有条状安装槽,安装槽的形状基本相同,转压板安装于安装槽内。转压板总体均呈长方形,轮廓形状基本相同;转压板上部与安装槽连接的部位较宽,位于安装槽内的上侧有对应导电端子的插槽;下部较上部略窄;上下部分宽窄过度方式相同;下部中间位置均有一梯形提拉部伸出绝缘本体,提拉部基本形状相同。绝缘本体中央靠近转压板处均有成排设置的数十个导电端子,导电端子的数量与排列方式相同。连接器底面与侧面相交的下部位置均各有一个接地脚,形状相同。

关于本专利设计1与对比设计的区别点,被诉决定归纳为四点:1.本专利绝缘本体正面下部靠近转压板的两侧不存在缺口,而对比设计相应位置存在梯形缺口;2.对比设计没有公开本专利绝缘本体背面的设计;3.本专利绝缘本体顶面两端分别有两个凹槽,而对比设计没有公开顶面的设计;4.本专利绝缘本体两侧面各有一矩形浅凹槽,而对比设计的相应位置没有凹槽。各方当事人对上述区别点没有异议,二审法院予以确认。除此之外,昶通公司主张,本专利设计1与对比设计还存在以下区别点:5.本专利转压板提拉部的左右长度与转压板背面凹槽的左右长度大致相同,转压板底侧凹槽更靠近整个转压板左右边界约三分之一处;而对比设计转压板提拉部左右长度明显小于转压板背面凹槽,凹槽边缘在提拉部左右边缘与转压板侧面凹槽的中间位置,转压板底侧凹槽更靠近背面凹槽边缘处。经审查,该区别点确系存在,二审法院予以确认。

(二)关于本专利产品的一般消费者

外观设计产品的一般消费者,应根据产品的功能、用途,结合其应用场景予以确定,通常包括在产品交易、使用过程中能够看到产品外观的所有消费者。如果产品的功能和用途决定了其只能被作为组装产品的部件使用,组装产品的最终用户在正常使用组装产品的过程中仍然能够看到该部件的外观设计,则一般消费者既包括该部件的直接购买者、安装者,也包括组装产品的最终用户。如果组装产品的最终用户在正常使用组装产品的过程中无法看到部件的外观设计,则一般消费者应主要包括该部件的直接购买者、安装者。本案中,本专利为线缆连接器,主要用于连接柔性电路板,其作为电子产品部件被安装在PCB板上使用。电子产品制造完成后,最终用户无法看到本专利的外观设计,故本专利产品的一般消费者主要为直接购买、安装线缆连接器的群体。

(三)关于本专利产品的设计空间

一审判决认为,基于本专利产品的特点,相关功能性设计对设计空间的挤占较多,导致产品的设计空间较小。国家知识产权局对上述认定有异议,其上诉主张,本专利产品的设计空间较大,并在二审中提交了18份现有设计以证明其主张。昶通公司认为,国家知识产权局提供的多数现有设计没有转压板,而有无转压板对产品的整体视觉效果影响很大;且产品用途不同,适用场景不同,其设计必然有差别,功能设计和外观设计不能混淆。因此,该18份证据反而证明本专利产品的设计空间较小。

对此,二审法院认为,在认定外观设计产品的设计空间时,应主要考虑与要求保护的外观设计产品具有基本相同功能的现有设计。本案中,国家知识产权局提供的18份现有设计虽然都是线缆连接器,但并非都设有转压板,而转压板占据产品正面一半甚至更多的比例,是否设有转压板对产品的整体视觉效果有着显著影响,也影响着其他设计元素的具体位置、大小及形状。从国家知识产权局提供的现有设计来看,有转压板的连接器产品的设计空间相对于没有转压板的产品的设计空间明显较小,但仍有一定的设计空间。如转压板可以设计为后掀盖式,也可以设计为前掀盖式;转压板正面可设计有凹槽,也可没有;转压板可设有提拉部,也可没有;提拉部的具体形状、长宽比例等均可有不同设计;转压板的外轮廓形状、连接转压板的安装槽的具体形状也可有不同设计。可见,虽然柔性电路板连接器产品的设计大多与产品的导电、接地及信号传输功能密切相关,但即使是均设有转压板的柔性电路板连接器,其在转压板、安装槽的具体设计、导电端子显露设计及绝缘本体除转压板部分外的设计等方面仍存在相当的设计空间。

(四)关于本专利与对比设计的相同点及区别点对整体视觉效果的影响

关于要求保护的外观设计与对比设计的相同点和区别点对产品整体视觉效果的影响,应基于外观设计专利产品一般消费者的知识水平和认知能力,结合产品的功能、用途及申请日时外观设计产品的设计空间,采用整体观察、综合判断的方式进行判断。设计空间较大的,一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。如果二者的相同点对于整个产品而言,属于主要的设计部位,一般消费者对于这些部位会给予更多的关注,其对产品的整体视觉效果会产生较为显著的影响。当二者的相同点对一般消费者而言已经形成了基本相同的整体视觉印象,而区别点仅在于局部细微的变化或者一般消费者在产品正常使用时不会基于视觉美感考虑予以关注的设计特征,则应认定二者不具有明显区别。

本案中,前文已述,虽然本专利产品的设计与产品的导电、接地及信号传输功能密切相关,但即使是均设有转压板的连接器产品仍存在一定的设计空间。本专利设计1与对比设计不仅整体形状相同,产品正面各部分的具体设计也基本相同,尤其是转压板的轮廓形状、转压板各部分的具体设计、提拉部的具体形状及与转压板相连接的绝缘本体正面中部的条状安装槽的具体设计等均基本相同。二者的相同点占据了产品正面绝大部分空间比例,对一般消费者而言已经形成了基本一致的整体视觉印象。在此情况下,二者的区别点对产品整体视觉效果难以产生显著影响。对此分析如下:

关于区别点1、3-5。区别点1转压板两侧与绝缘本体之间的缺口、区别点3绝缘本体顶面两端的凹槽、区别点4绝缘本体两侧的浅凹槽及区别点5中的转压板底侧的凹槽均在整个产品中占据很小比例,相对于产品整体而言,属于局部细微差异。区别点5中转压板背面的设计只有在转压板打开后才可见,一般消费者在产品正常使用过程中不容易看到。故区别点1、3-5均对产品的整体视觉效果不具有显著影响。

关于区别点2即产品背面的设计。昶通公司主张,一般消费者在购买、安装本产品的过程中,全程都能够看到产品背面的设计。而且,本专利产品与PCB板存在多种连接方式,其可能背面贴合PCB板,也可能侧面嵌入PCB板或顶面贴合PCB板。在后两种应用场景下,产品安装到PCB板后,其背面设计均完全可以看到。故一般消费者会对包括产品背面在内的各个部位均予以充分关注,产品背面设计与正面设计一样会对产品的整体视觉效果产生显著影响。由于对比设计并未公开本专利背面的所有设计,本专利能使一般消费者产生明显不同于对比设计的整体视觉印象。对此,二审法院认为,首先,关于外观设计专利产品的应用场景,应当根据外观设计专利图片中所显示的产品结构,结合产品的功能、用途予以确定。本专利为线缆连接器,主要用于连接柔性电路板以实现导电、接地及信号传输功能,故其蜈蚣脚与接地脚均需与PCB板连接。且本专利设有转压板,故只能按照设有转压板的连接器的安装方式进行安装。本专利设计1立体图2显示,本专利的蜈蚣脚及接地脚均由底面平行向外伸出,基于该功能设计及前述产品功能实现的要求,本专利只能将背面贴合PCB板进行安装,不可能采用侧面嵌入PCB板或顶面贴合PCB板的安装方式。因此,昶通公司关于本专利产品适用于多种应用场景的意见,二审法院不予采纳。其次,外观设计专利权保护的是对产品作出的富有美感的设计,如果外观设计产品的应用场景决定了一般消费者在产品正常使用时对某个部位的关注主要出于相关功能的考虑,而非基于视觉美感的考虑,则该部位的设计对整体视觉效果难以产生显著影响。前文已述,本专利产品的一般消费者主要包括该产品的直接购买者、安装者。本专利产品只能背面贴合PCB板进行安装,安装后,产品背面的设计因与PCB板贴合,视觉上无法看到。在此应用场景下,一般消费者在产品正常使用时,对产品背面的关注不会基于视觉美感的考虑,而是主要基于相关功能的考虑,如背面设计是否能使产品与PCB板更好地贴合、能否有效防止产品翘曲、能否给导电端子留出变形空间等。本专利的背面设计也能印证此点:背面中部的凹槽主要是为了给导电端子留出变形空间,其具体设置位置、数量、大小等均与产品正面的导电端子相对应;下部的矩形凹槽主要是为了防止产品翘曲;上端伸出的蜈蚣脚主要是为了进行导电连接。上述设计虽非功能唯一限定,但其兼具的有一定美感的视觉效果因产品安装后难以呈现,不会使一般消费者在产品正常使用中予以关注。一般消费者不会对本专利产生明显不同于现有设计的整体视觉印象。

由此可见,本专利设计1与对比设计在整体形状、主要部分的具体形状及其分布等方面基本相同,能够使一般消费者形成较为一致的整体视觉印象;其与对比设计的区别点不足以对整体视觉效果产生显著影响。故本专利设计1与对比设计相比不具有明显区别。

此外,本专利设计2与设计1的区别主要在于:绝缘本体顶面两端的凹槽由两个变成一个。本专利设计3与设计1的区别主要在于:产品长度变短,绝缘本体两端的凹槽由两个变成一个。上述变化均不足以对产品整体视觉效果产生显著影响,本专利设计2、设计3与对比设计相比亦不具有明显区别。

1.外观设计产品的一般消费者,通常包括在产品交易、使用过程中能够观察到或者会关注产品外观的人。如果产品的功能和用途决定了其只能被作为组装产品的部件使用,该组装产品的最终用户在正常使用组装产品的过程中无法观察到部件的外观设计,则一般消费者主要包括该部件的直接购买者、安装者。

2.当产品某个部位的设计非为功能唯一限定时,该部位设计对于整体视觉效果的影响取决于一般消费者对其关注主要出于功能考虑还是美感考虑。如果一般消费者在产品正常使用时对该部位的关注主要出于相关功能而非视觉美感的考虑,则可以认定该部位的设计对整体视觉效果难以产生显著影响。

本案入选《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2022)》的专利行政案件部分,并且是唯一涉及外观设计专利的行政案件,最高人民法院知识产权法庭针对本案件给出了两个裁判要旨,可见本案之重要性。与本案相关的裁判要旨分别为:1. 零部件外观设计一般消费者的判断;2. 兼具功能性和美观性的设计对整体视觉效果的影响。

(一)零部件外观设计一般消费者的判断

本案对涉零部件外观设计的一般消费者做出了详细的说明,认定直接接触相关零部件的购买者和安装者为零部件外观设计的一般消费者。组装完成的最终产品使用者,一般情况下无法观察到内部零部件的具体外观设计,因此不构成相关零部件外观设计的一般消费者。

从裁判要旨的内容可以看出,最高院在考量零部件产品外观设计一般消费者时,考虑了产品的具体用途、功能、以及最终产品的使用状态,以此来确定能够接触、观察到外观设计专利产品具体外观设计的人,并将其作为该外观设计的一般消费者。

(二)兼具功能性和美观性的设计对整体视觉效果的影响

在本案中,专利权人一方对涉案专利的背面外观设计做出了着重的阐述,认为其背面是一般消费者(线缆连接器的购买者和安装者)所能够看见的,而且在一些特别的安装方式中,如侧装等可以看到产品的背面特征,故背面设计的区别点也会对产品外观产生显著的影响。

然而,最高院在评述前述观点时,从产品本身的具体使用方式进行分析,确定了该产品外观设计在一般情况下只能够通过该产品底面的引脚进行焊接,安装后产品底面的形状设计贴合于PCB板上,难以被观察到,故该产品底面的功能性大于其美观性,功能性对于产品的实际使用更具有影响,进而一般消费者会更关注该产品其他面的外观设计,其底面的外观设计对于产品外观不会产生显著的影响。

通过本案,最高人民法院确定了涉零部件外观设计的一般消费者应当如何认定、以及如何考虑功能性和美观性兼具的设计特征对于产品整体外观的影响。此类零部件产品相对特殊,在具体案件中最高院考虑了产品的实际用途及使用状态,以此来确定具体的一般消费者。并且,在考量相关设计特征美观性和功能性孰占据主导地位时,也需要考虑产品实际用途和使用状态,以此确定一般消费者对于功能性和美观性的具体关注度,进而判定相关设计特征是否会对产品整体外观产生实质性影响。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:(2021)最高法知行终464号行政判决书

文章属性:原创

实务小知识:外观设计专利之零部件

1.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2009年12月28日,法释〔2009〕21号)第十二条

将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件,制造另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为;销售该另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。

将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

对于前两款规定的情形,被诉侵权人之间存在分工合作的,人民法院应当认定为共同侵权。

2.以上第十二条司法解释的规定可以解读为,将侵犯他人专利权的产品作为零部件制造另一产品的,属于对专利的使用行为;进一步销售该另一产品的,则根据专利的类别以及具体的使用情况来看是否认定为销售。

准确区分被告的行为,直接关系到专利侵权是否成立的定性和侵权责任类型、赔偿数额的认定,属于专利侵权判断中不可回避的核心问题。对于涉零部件产品,司法实践中对使用和销售行为辨别极容易混淆。

3.外观设计专利的保护与发明、实用新型不同,单纯使用外观设计专利的行为不构成侵权。专利产品的使用,顾名思义,是指对产品的使用价值进行利用的行为。产品的使用价值既包括装饰性价值,也包括功能性价值。外观设计制度的保护对象是产品上的工业设计,而不包括产品本身的实用功能。当未经许可使用外观设计产品时,使用的是产品的实用功能,并未触及工业设计这一护对象,因此不被禁用。

参考:

[1]张婷.涉零部件外观设计专利产品的使用和销售之区分[J].人民司法,2020,No.895(20):91-94.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2020.20.024.