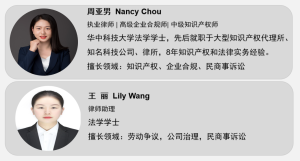

作者:周亚男 王丽

目前,我国劳动力市场供大于求,就业形势较为严峻。相较于全日制用工,非全日制用工对工作时间的宽松,便于更多的劳动者自由选择劳动时间和共享有限的就业岗位,从而扩大就业容量。另外,因其就业灵活性、用工成本低、法律义务少等优势,弥补了全日制用工存在的局限性,也深受部分用人单位的青睐。但是,实践中,非全日制用工仍存在着诸多的法律风险与用工限制。以下,本文将从全日制用工与非全日制用工之间的区别、非全日制的特殊用工风险与应对措施等内容,梳理非全日制用工模式及风险和应对措施。

根据《劳动合同法》、《社会保险法》、《劳动和社会保障部关于非全日制用工若干问题的意见》等法律法规以及部门规范性文件的规定,两者存在着诸多区别,主要区别具体如下:

1.劳动关系的数量。全日制用工只能与一个用人单位签订劳动合同;从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同。但是,后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。

2.劳动合同的必要性。全日制用工自用工之日起一个月内,双方必须签订书面劳动合同;而非全日制用工中,双方可以不订立书面劳动合同,可以口头协议约定双方的权利义务内容。

3.是否支付经济补偿。在全日制用工中,劳动合同一旦终止或解除,除一些特别规定外,用人单位须向劳动者支付经济补偿;但对于非全日制的用工模式下,用人单位、劳动者可随时终止劳动关系,且无须支付经济补偿。

4.是否购买保险。全日制用工中用人单位必须为劳动者缴纳五险(即养老、医疗、生育、工伤、失业);非全日制用工则要求较低,只需用人单位为劳动者缴纳工伤保险即可。

5.劳动报酬支付形式。全日制用工的计酬方式双方当事人可约定,即可年薪或月薪制。但最低月工资标准不得低于当地最低月工资标准;非全日制用工模式下,用人单位以小时为主计算劳动者报酬,劳动报酬结算周期最长不得超过15日。最低小时工资不得低于当地最低小时工资标准。

6.有无试用期。一般情况下,全日制用工可以依法约定试用期。而非全日制用工,双方当事人不得约定试用期。

在某网络公司与肖某劳动争议一案中,某网络公司与肖某分别签订了三份《非全日制用工合同》,合同约定小时薪酬为16元/小时。某网络公司通过银行转账方式向肖某支付工资,每月支付2次,前半月为固定金额,后半月为提成、绩效和奖励工资,两次薪酬均高于约定小时薪酬计算的金额。除此之外,肖某的工作时间每日均超4小时、每周均超二十四小时。对于此种情况,成都市中级人民法院认为,根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十八条、第七十二条的规定,本案某网络公司的报酬结算时间虽未超过十五日,但从计酬标准看,合同小时薪酬不是肖某薪酬的主要组成内容,肖某获取的薪酬远高于《非全日制用工合同》载明小时薪酬计算的金额;从工作时间看,肖某每日工作时间均超4小时,每周工作时间亦远超24小时。故法院认定双方之间的用工关系符合全日制用工关系的特征,某网络公司应履行全日制用工的主体责任。并且,由于某网络公司未履行购买社会保险等全日制用工形式下的主体责任,肖某以此为由解除劳动合同的,某网络公司还应当向肖某支付解除劳动合同的经济补偿。

结合本案以及司法实践, 法院对用工形式采取实质审查标准,即审查实际用工中,劳动者的工作岗位、提供劳动的时间、工资支付方式及支付周期等内容是否符合法律规定的非全日制用工适用条件。对于不符合法定非全日制用工形式的,法院仍认定为全日制用工,用人单位若在合同履行期间存在未及时足额发放工资、未依法缴纳社会保险、违法解除劳动合同等情形的,仍需依法承担相应法律责任。

1.劳动合同。虽然《劳动合同法》规定非全日制用工可以订立口头协议,但根据原劳动和社会保障部《关于非全日制用工若干问题的意见》的规定,劳动者提出订立书面劳动合同的,应当以书面形式订立。因此,对于法律意识强的劳动者,用人单位要避免未及时签订书面劳动合同而带来的风险与纠纷。

2.工作时间。根据《劳动合同法》第68条的规定,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。用人单位可能为节省用工成本,与实为全日制劳动者约定名为非全日制的用工形式,并通过任意、恶意延长工作时间来达到用人单位降低用工成本的目的。此种做法不仅不会实现用人单位的最初目的,反而会引发严重的用工风险,给用人单位造成更大的损失。

3.计酬标准、薪酬结算周期。根据《劳动合同法》第72条的规定,非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准,且劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日。用人单位在用工时若未明确约定计酬标准或在实操中超过法律规定的薪酬结算周期的,可能会被法院认定为全日制用工,从而承担经济补偿、补缴社保等法律责任。

4.约定试用期。针对用人单位约定试用期的情况,企业可能存在支付经济补偿,甚至承担行政处罚责任的法律风险。

1.与劳动者签订非全日制劳动合同,并注意书面凭证的存留,以证明双方的非全日制劳动关系;

2.注意在书面劳动合同中明确约定工作时间,工资计时标准,薪酬发放周期等内容并严格遵守合同约定;

3.严格把握用工时间,或通过书面形式对工作时间予以记录并签字,防止不必要的法律风险;

4.对于用工时间较为灵活,且可能存在超时用工的风险时,可采取另一灵活用工模式,即劳务用工;

5.除工伤保险以外,用人单位在采取非全日制用工时可视情况购买其他商业保险作为补充,以此对工伤保险不能报销部分的风险进行转移。

非全日制用工作为全日制用工的补充,有其法定的适用条件与特殊限制。因此,用人单位在用工时,除了遵守法律规定外,还应做好相应的用工合规,规避各个环节中可能存在的人事风险点,以避免承担不必要的用工责任。