本案是一起发明专利申请驳回复审行政纠纷案,案号是(2021)最高法知行终440号。涉案专利申请为“一种高压自紧式法兰”,专利号为“20161104****.8”,专利申请人为ZY公司。

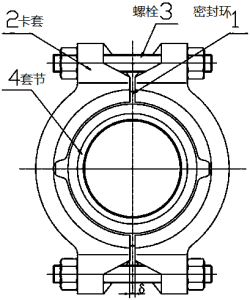

图1 涉案专利申请结构示意图

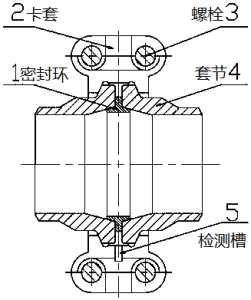

图2 涉案专利申请剖面结构示意图

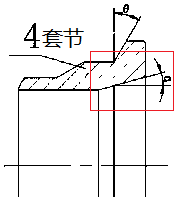

图3 涉案专利申请套节的结构示意图

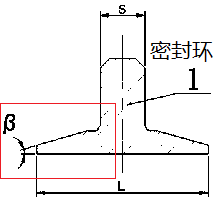

图4 涉案专利申请密封圈的结构示意图

涉案的争议权利要求如下:“1.一种高压自紧式法兰,主要由套节、卡套、T型密封环和球型螺母、螺栓组成,其特征在于:T型密封环由筋部和唇部组成,套节为两个,两套节夹紧T型密封环的筋部,卡套为上下两个,两卡套夹紧套节,在卡套作用下,与管道形成整体;两套节的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封;两卡套夹紧套节后,两卡套之间的间隙为δ,δ≥3mm;T型密封环的唇部为斜面结构,斜面的倾斜角度为β,β≥5°;套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度为α,5°≤α≤12°,β<α;T型密封环套于套节中时,T型密封环的筋部与套节之间存在间隙h,h>0;安装完成后两套节的端面与密封环的筋部紧密接触。”

2020年3月17日国家知识产权局作出被诉决定,认为涉案专利申请权利要求1中增加技术特征“β<α”,未记载在原说明书和权利要求书中,也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定,即上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第三十三条的规定。故国家知识产权局决定维持其于2018年11月5日对本申请作出的驳回决定。

ZY公司不服复审决定,向一审法院提起诉讼,认为:1、从涉案专利申请第[0013]段、第[0036]段、第[0059]段所记载的“自紧”效果可以看出,在“β>α”的情形下,由于压力增大会使密封环唇部进一步远离套节的斜面,此种情形下是无法实现密封圈自紧效果的;2、涉案专利申请说明书第[0031]段和第[0032]段中分别记载α=8°,β=6°,即公开了至少一个实施例,印证了“β<α”的角度大小关系。

经审查,一审法院认可了ZY公司的观点,认为对于本申请技术方案而言,当加大螺栓预紧力使T型密封环的筋部与套节之间紧密贴合后,即实现本申请说明书第[0038]段中所述“安装完成后两套节4的端面与密封环1的筋部应紧密接触”的状态后,β与α这两个角度处于以下三种关系时,分别呈现以下三种状态:

1.β>α,T型密封环的唇部此时仍未能与套节密封锥面相接触,无法实现本申请说明书第[0030]段所述“两套节4的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封”,更无法达到本申请说明书第[0059]段记载的“越贴越紧”的效果;

2.β=α,此时T型密封环的唇部外侧斜面与套节密封锥面同时全面接触,但不会形成本申请说明书第[0036]段所述“继续加大螺栓预紧力,使套节与密封环产生适当线接触力”,而只能形成“面接触力”,当套节施加给密封环唇部的力继续增大时,既无法实现本申请说明书第[0031]段所述的利用材料弹性的T型密封环的唇部外斜面与套节的“过盈配合”,也无法实现本申请说明书第[0013]段记载的“压力越高,自紧密封性能越好”的有益效果。

3.β<α,此时T型密封环的唇部外侧斜面与套节密封锥面线接触,当压力进一步增大时,套节的锥面强行挤压密封环唇部外侧斜面,利用其弹性使之收缩变形,过盈配合,密封环出现自紧作用,才能实现本申请说明书第[0059]段所述“随管道内压的增加,T型环的唇部与套节的密封锥面越贴越紧”的状态,实现“压力越高,自紧密封性能越好”的有益效果。

因此,涉案专利申请其所要实现的目标技术效果,有且只有在“β<α”的情形下才能够实现,本领域技术人员对于“β<α”这一修改时增加的技术特征,可以由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定,该修改符合专利法第三十三条的规定,国家知识产权局对此认定错误。

国家知识产权局不服一审判决,提起上诉。在二审中,最高人民法院知识产权法庭基本认可了一审法院的观点。最高院认为,专利法第三十三条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”,应该从所属领域技术人员角度出发,以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容:一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容;二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载,但是,如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开,属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件,结合发明目的,能够直接、明确地推导出的内容,则该修改应该得到允许。故,二审法院认为国家知识产权局的上诉请求不能成立,应予驳回。

专利授权程序中,申请人修改权利要求时,增加的内容在原专利申请文件中虽未予明确记载,但已为原专利申请文件隐含公开,则该修改不违反专利法第三十三条之规定,应当得到允许。

《专利审查指南》中对于“修改的内容和范围”有明确的规定,要求不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

这里可以分为两种不同的情况,其一是根据“原说明书和权利要求书文字记载的内容”进行修改,一般情况下不会产生争议;其二是根据“原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”进行修改,实质上是根据原说明书和权利要求书中隐含公开的内容进行修改,这种修改方式就比较容易引起争议,不同的人对于技术的理解可能有不同的看法,最终也可能得出不同的结论。

类似本案的修改,需要从涉案专利申请的有益效果、发明目的,去反推涉案专利申请隐含公开的技术特征,这种情况下就比较容易产生分歧。原因在于,通过反推确定涉案专利申请能够直接、毫无疑义地确定的内容,需要站位本领域技术人员的角度,对技术方案作出深入的理解和分析,才能够确定所修改的内容是否超范围。这对于审查人员的技术理解有较高的要求。

当申请人基于原说明书和权利要求书隐含公开的内容进行修改时,最重要的是所修改的内容是否能够从原说明书和权利要求书中直接、毫无疑义地确定。例如,在专利申请201410147970.4的驳回决定中提到,申请人在修改时就引入了“被替换的第一室外机的压缩机停止运行”的技术特征,但其说明书和权利要求书中均未提及空调机包含“压缩机”。对此,申请人辩称市面上绝大多数的空调器都是包含压缩机的,涉案专利申请提及了空调器,本质上隐含公开了其是包含有压缩机的,这是本领域的公知常识。然而,国家知识产权局的审查员则认为,对本领域技术人员来说,实现空调器制冷循环的方式可以是压缩式,也可以是吸收式、吸附式等等,对于采用吸收式或吸附式制冷循环的空调器,其内一般不含有压缩机,但其内包括蒸发器,蒸发器在制热过程中也会因制冷剂吸收空气中的热量而结霜,其同样需要进行除霜工作。由上述分析可知,本领域技术人员不能从原始说明书和权利要求书中记载的内容直接毫无疑义的确定其空调器内一定包含压缩机。申请人的修改超出了原始说明书和权利要求书中记载的范围。在这个案例中,显然不能够得到空调器必然包含压缩机的结论,因此被认定为修改超范围。

结合前述高压自紧式法兰的判决和空调压缩机的案例,可知在“根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”进行修改的情况下,应当对所要修改的内容作出分析,最好能够在修改说明中写明所修改的内容是如何根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的,以免因修改不符合专利法第三十三条而被驳回。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:(2021)最高法知行终440号行政判决书

参考文献:

[1]邓敏鑫,韩文静.准确站位本领域技术人员,合理判断“隐含公开”的修改超范围[J].广东化工,2018,45(01):118-119.

文章属性:原创

实务小知识:关于权利要求的修改

1、《专利法》第33条规定,“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围……”业内称之为“修改不得超范围”原则。根据《专利法》第33条的规定,申请人可以修改申请文件,但修改必须受到一定的限制。对《专利法》第33条中“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”中的“原说明书和权利要求书记载的范围”理解,有“导出论”和“确定论”两派观点。

2、从修改的动机看,可分为主动修改与被动修改。根据《专利法实施细则》第51条的规定,所谓主动修改是指申请人仅在下述两种情形下可对发明专利申请文件进行主动修改:一是在提出实质审查请求时;二是在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。所谓被动修改,是指为了克服审查意见中所指出的缺陷所做的修改。

3、修改后的权利要求生效时间点:原则上,修改后的权利要求书法律效力可以回溯到专利授权公告日之时。

参考文献:

[1]王翠平,于立彪,曹正建.“修改不得超范围”原则法律论争的若干问题[J].知识产权,2012,No.136(06):63-67.

[2]白艳新,邵伟.基于一件专利无效案分析修改超范围的判断[J].中国科技信息,2022,No.668(03):11-12.

[3]姚建军.主动修改权利要求法律效力的界定[J].人民司法,2022,No.966(19):91-94.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2022.19.022.