该案件的无效决定对于权1的评价包括“关于初次剂量、维持剂量以及给药频次的限定仅涉及药物使用方法,实质上属于在实施制药方法并获得药物后,将药物施用于人体的具体用药方法,与制药方法没有直接、必然的关联性,这些仅体现于用药行为中的限定不属于制药用途的技术特征,对权利要求保护的制药方法本身不具有限定作用”。

进一步印证该专利在“地加瑞克应用于制备一种药物”这个发明点上,缺乏专利撰写的针对性,一方面在主题名称中体现出了该发明点,另一方面在说明书和权书中均没有对这个发明点的实质性内容。

由此启示:必须要准确把握发明点,这是一件专利的“灵魂”。撰写过程中,一旦发明点被充分挖掘、讨论并最终确定,就要紧紧围绕发明点进行有针对性的撰写,切不可出现撰写内容与发明点不匹配、无对应的原则性问题,否则就会埋下于己不利的隐患。

我们注意到,该专利在审查过程中的两个对比文件的公开年份分别是2001年和2006年,并没有以证据1作为对比文件来审查该专利。由此可见,在该专利的审查过程中,审查员很有可能认可了前两个在先申请作为该专利的优先权基础,因为对优先权的实质性把握和声明担责主要还是在于申请人自己。但是,在无效程序中是否享有优先权将会面临挑战。

由此启示:对于优先权的声明要准确把握“相同主题的发明创造”的内在含义,不能抱侥幸心理,在后申请中增加了在先申请中没有记载的技术特征,即便在专利审查过程中获得了授权,也不能保证这种优先权“牢不可破”。因为通过优先权声明,就是要把现有技术的时间提前到在先申请的申请日以前,但是当优先权不成立时,对现有技术的时间边界就要向后推延,很有可能会出现更为接近的现有技术,本案件就是一个典型代表。

针对这两个疑问,无效决定中指出“证据1公开了地加瑞克对于包括转移期前列腺癌患者在内的处于前列腺癌各个进展阶段的患者均具有临床有效性,其中高达97.2%的患者对地加瑞克治疗产生应答,而所有患者中有20%左右属于转移期前列腺癌患者。因此,证据1表明本领域的技术人员容易想到使用地加瑞克来治疗转移期前列腺癌患者。在这样的前提下,本领域的技术人员针对特定S-ALP基线水平的转移期前列腺癌患者进行治疗之后,发现S-ALP水平的变化情况属于患者治疗过程中生理指标的分析研究,并未限定新的适应症,也未表征相应的治疗效果”。

因此,从因果关系的逻辑分析看,在现有技术已经表明地加瑞克对治疗转移期前列腺癌患者有效的前提下,S-ALP 水平的变化情况属于一种生理指标上的变化反映,即用药以后S-ALP 水平由高降低是对用药有效性的一种生理指标检验。但是,反过来该案件仅仅强调以具体数值限定的S-ALP 水平,并不能由此可以充分表明治疗转移期前列腺癌必然具有有效性。其中,证据2就表明“健康人以及其它疾病患者的S-ALP 水平亦可达到150IU/L、160IU/L甚至200IU/L以上”。

对此,无效决定中还指出“如本专利说明书所述,S-ALP水平仅是衡量前列腺癌患者疾病进展的指标之一,PSA 水平、睾酮水平等也均属于疾病进展的重要指标(参见本专利说明书第0069-0087 段),本专利说明书中仅以S-ALP水平的临床试验数据为基础来证明针对特定类型患者治疗效果好且持续时间长(参见本专利说明书第0100-0117 段),并未验证其它重要指标,也未从机理上进行任何说明,由此不足以充分证实发明取得了‘显著而持续的疗效’”。

由此启示:当以药物治疗特定类型疾病的有效性作为显著的技术效果时,不能仅以单一生理指标变化作为评价治疗有效性的充分必要条件。在没有充分证据的前提下,更不能以偏概全,把特定数值的单一生理指标直接作为该疾病的分型依据或者作为该疾病的亚型。实际上这涉及到技术与法律的结合,就是要能够根据专利法意义上的技术效果,在专利撰写中对应规划布局专利文件中的技术内容。

专长领域:通信、计算机、集成电路、人工智能、大数据等信息技术领域

专业技能&经验:

- 专业技术:1999年取得移动通信工程专业学士学位,2005年取得通信与信息系统专业硕士学位(全日制);长期在一线从事教学和科研工作,先后获得军队科技进步二等奖1项,三等奖5项,部级教学成果一等奖1项;主编《防空兵通信装备(无线电台)》(解放军出版社出版),核心期刊发表论文9篇,普通期刊及学术会议26篇,主编校内教材3部。

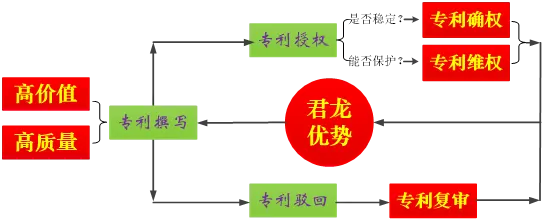

- 专利实务:2006开始接触专利事务,2012年获得专利代理人资格,长期从事专利撰写、复审、无效、诉讼等实务工作;注重总结实务经验,2022年-2024在国内知名知识产权信息平台发表《专利被驳回,要不要复审?》、《专利审查,可以这样电话讨论》、《法律思维在专利申请审查答复中具有重要作用》、《相似电路因作用不同,不能带来技术启示而影响专利的创造性》、《从华为典型发明专利撰写案例看电路类专利撰写的“八项注意”》等论文多篇。

- 教学培训:对外先后受邀到多家军事院校、985高校、国有企业、民营创新企业等单位进行科技成果转化和专利实务辅导讲座;对内先后开展专利申请、专利答复、专利复审、专利无效分析与撰写等系列培训课程,收集整理包括司法界、审查界、代理界和本所内部4大类专利案例素材,构建一套系统化、实用性和针对性较强的专利人才培养教学体系,有力支撑客户和律所的专利业务能力提升。