根据《专利法》第十五条的规定,“被授予专利权的单位”是职务发明奖励和报酬的支付主体。但在专利申请权转让给第三方主体时,则需要区分是由用人单位还是专利权人支付奖励和报酬。

第一种情形,在第三方为用人单位关联公司且实际实施专利的情况下,用人单位承担支付职务发明人报酬的义务。最高人民法院明确指出“用人单位应当承担支付职务发明创造发明人报酬的义务。职务发明创造发明人请求支付奖励、报酬的权利,不应当因用人单位对职务发明创造的专利申请权或者专利权的处分而受到损害。专利申请权或者专利权的转让不影响用人单位承担支付职务发明创造发明人报酬的义务。”[1]

第二种情形,如果受让专利的第三方主体与用人单位不存在关联关系,单位也并未从专利权人或专利权人所授权的实施许可中获得利益,此时是否应由最终获得专利权并实施专利权的专利权人来支付报酬?需区分以下情况:

(1)专利由单位申请后转让,此时单位应支付奖励,但其后第三方实施专利所产生的利益与单位无关,因此无需按比例支付报酬;

(2)专利自始由第三方申请,因职务发明的奖酬基于劳动关系,与发明人无劳动关系的第三方不承担支付义务。

因第二种情形存在理论困境与实践障碍,基于此,单位在专利转让时需平衡各方利益,避免以‘无偿转让’逃避支付职务发明奖酬的义务。建议参照专利的公允价值支付报酬,以减少潜在纠纷。[2]

第三种情形,单位与受让专利的第三方主体之间签订《转让/许可协议》,约定第三方主体需支付的转让或许可费用。在该种情形下,单位应以合理比例支付转让或许可费用的一部分,作为职务发明报酬。在魏庆福等诉航天信息公司等职务发明奖励、报酬一案中,北京市高级人民法院认为,“原审法院参照许可他人实施专利收取的使用费的规定,酌定航天科工集团按照2135万元专利转让费为基数,提取20%的金额作为发明人报酬,并按照魏庆福等四人在涉案专利全部发明人中的人数比例计算其最终可获得的发明人报酬是妥当的,充分保护了职务发明人的利益。”[3]此案例显示,在规定比例为10%的情况下,法院根据具体案情酌定了更高比例,以平衡职务发明人的利益和单位的经济合理性。

根据新《实施细则》和《促进科技成果转化法》的规定,单位在未另行约定的情况下,应以转让或许可金额的50%支付职务发明报酬。但在司法实践中,法院可能会参考新规定中50%的比例依据个案实际情况酌定支付比例。

在上文中,我们深入探讨了职务发明专利权转让时的奖酬支付问题,特别是在用人单位与第三方之间的复杂关系。然而,问题并不止步于此——如果职务发明人离职后,是否还能从企业手中分得那份属于他们的奖励和报酬?这个问题值得进一步思考。在下一篇文章中,我们将揭开这个谜底,探讨“已离职的职务发明人是否还能向企业索要专利授权后的奖酬”,并分析法律如何保护这些‘离职后’的发明人权益。敬请继续关注《职务发明奖酬问题研究(六)》。

参考资料:

[1]]最高人民法院:(2021)最高法知民终1172号民事判决书

[2]袁海梅:《我国职务发明人权益保护研究》,沈阳工业大学2018年硕士学位论文。

[3]北京市高级人民法院:(2016)京民再38号民事判决书

作者简介

张静律师简介

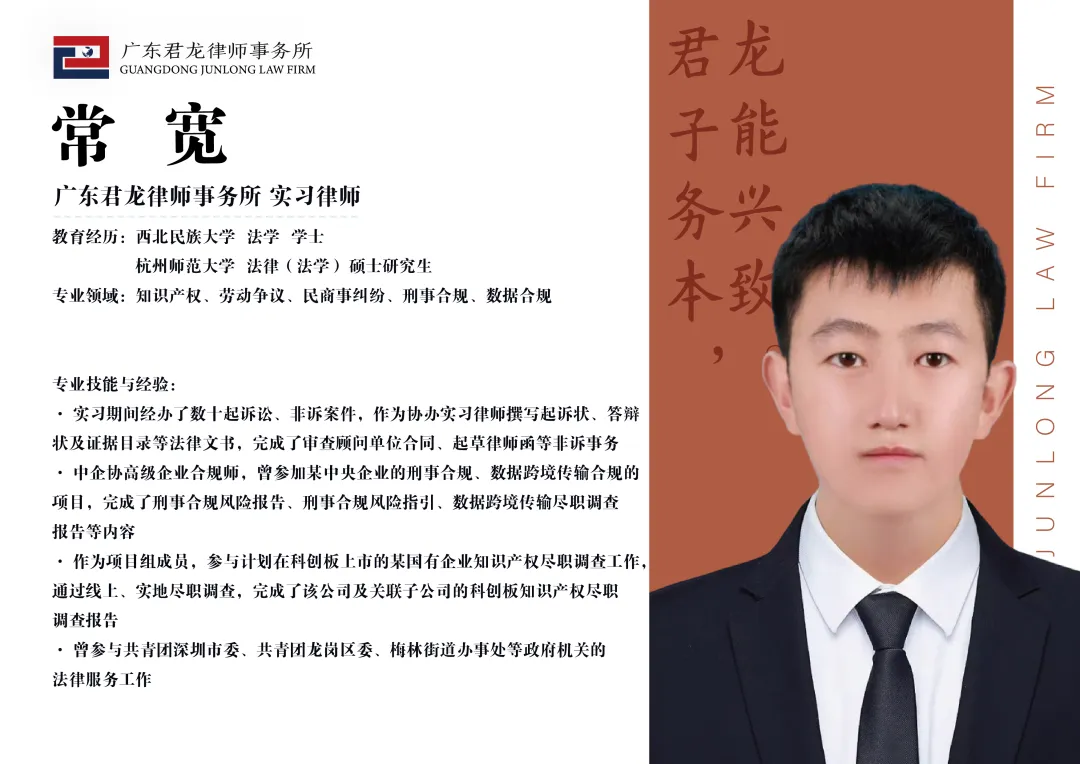

常宽实习律师简介

团队介绍

君龙IP团队由专利代理师、律师以及技术专家组成,技术领域覆盖计算机、互联网、通讯、半导体、电子、光学、机械、物理、生物和化工等领域。目前君龙拥有双证律师13人,技术经纪人3人,承办的专利诉讼案件1000余件,专利无效案件100余件,专利挖掘和布局项目300余件,FTO分析案件50余件。

君龙律所被认定为深圳市第一批专精特新“专业化”律师事务所,君龙主要提供知识产权法律服务,包括知识产权侵权诉讼、许可与转让、尽职调查、海关查处等,为海内外企业提供全方位的知识产权事务托管及战略策划法律服务。我们的特色业务有:知识产权法律顾问、从诉讼角度撰写专利、专利布局与挖掘、专利分析(产品上市、产品出境、确定研发方向、FTO、专利监控分析等)、专利无效、专利侵权比对、专利回避设计、知识产权取证、批量维权、专利诉讼、行政查处、海关查处、知识产权合规、知识产权制度建设(含商业秘密制度建立)。我们的服务领域有:新能源、生物医药、芯片、电子消费、军工。

君龙律所秉承“让法律服务更有力量、更有温度”的企业使命,全面跟踪国际和国内商业、法律、技术发展动态,在信息通信、集成电路、人工智能、机械电子、生物医药等技术领域具有丰富经验,始终为客户提供高质量服务。