2024年4月26日国家知识产权局(下称国知局)发布了2023年度专利复审无效十大案件,包括发明专利无效案7件、实用新型专利无效案1件、外观设计专利无效案1件和发明专利申请复审案1件。案件涉及基因工程、锂离子电池、交叉学科等前沿技术领域,并对标准必要专利、权利冲突的判定、优先权的认定、人工智能能否登记为专利发明人等典型法律问题进行了深入阐释[1]。

近日,君龙律所组织大家学习了其中9个案件,并形成系列学习性文章,通过这些典型案例,让大家了解最新的专利授权确权标准,以期为客户提供更加专业的法律服务。

本文是第9个案件,涉及“运动鞋”(下称涉案专利)外观设计专利权无效宣告请求案。专利权人为中乔体育股份有限公司,无效宣告请求人为彪马欧洲公司。

本案涉及两大知名运动品牌的知识产权博弈,案件焦点在于涉案专利鞋跟处争议设计是否起到商业标识作用,争议点涉及图形近似的判断、争议设计的功能、在先商标的知名度和显著性、专利权人的主观意图、联名商标的使用等多个方面。

经审理,国知局作出第563861号[2]无效宣告请求审查决定,维持专利权有效。

以下分别为涉案专利和在先商标基本信息、涉案专利无效争议焦点、案件启示。

一、涉案专利和在先商标基本信息

涉案专利的专利号为201930327108.5,申请日为2019年06月24日,授权公告日为2020年01月25日,授权公告号为CN305547522S,专利权人为中乔体育股份有限公司,相关附图如下:

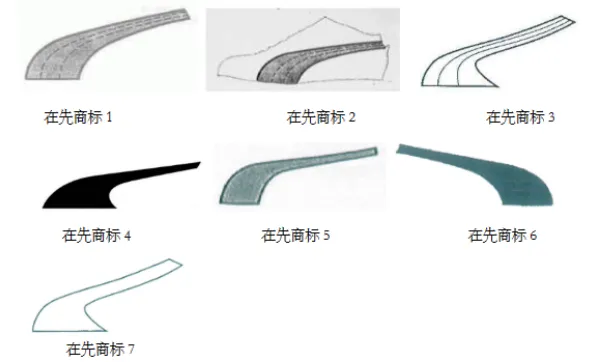

无效宣告请求人为彪马欧洲公司,其主要证据为其商标,相关商标如下:

二、涉案专利无效争议焦点

涉案专利无效争议焦点为涉案专利鞋跟处灰色图案的设计(下称争议设计)是否会令相关公众误认涉案专利的商品来源于在先商标权人(请求人)或与之具有商业合作关系。

(一)专利法第23条第3款的规定

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。专利法第二十三条所称的合法权利包括:作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像,以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。

(二)请求人观点

涉案专利产品与在先商标1涉及的商品属于同类商品。涉案专利中所使用的标识(参见涉案专利右视图)与在先商标1在设计风格上整体均为流畅、富有动感的线条状图案;在构图上均是从右上方朝向左下方倾斜,且图案整体朝向右上方侧收敛、朝向左下方侧扩展;在整体外观上均呈现从近处朝向远处无限延伸的跑道形状图案,由此可见,二者设计风格、构图及整体外观近似。

对于鞋类产品而言,鞋侧面设计的图案最容易被关注,并且商家为了表明产品来源和扩大知名度,将自己的商标设置在该位置是运动鞋类产品惯用的设计手法。涉案专利在鞋侧面设置的线条状图案与在先商标1高度近似,极易使公众产生混淆,误认为涉案专利的产品与在先商标1的商标权人是同一主体或者具有商业合作关系,由此侵害商标权人的合法权益。

因此,涉案专利与在先商标1相冲突,不符合专利法第23条第3款的规定。基于基本相同的理由,涉案专利中的线条状图案与在先商标2至7任一相比也构成近似,容易使公众产生混淆,侵害商标权人的合法权益,因此涉案专利与在先商标2至7任一亦相冲突,不符合专利法第23条第3款的规定。

(三)专利权人观点

对于鞋类产品而言,除了鞋的侧面外,鞋的后跟、鞋舌、鞋垫都是常用的商标设置位置,从涉案专利俯视图、后视图可以明显看出,专利权人的商标设置在鞋后跟、鞋垫的显著位置,并未故意遮挡、弱化,消费者一眼就能看出,主观上没有必要在鞋侧面再使用与专利权人无关的商标标志。请求人故意回避俯视图、后视图的设计,目的是引出涉案专利侧边鞋面的补强设计图案。

鞋面补强设计起到鞋面的支撑、缓冲、形成弹性等作用,并非用于产品商家的识别。对于涉案专利而言,灰色线条状图案是鞋面的补强设计,从后视图可以明显看出,涉案专利的补强设计从左鞋面绕过鞋后跟至右鞋面,并非请求人所指出的“是从右上方朝向左下方倾斜,且灰色线条状图案整体是朝向右上方侧收敛、朝向左下方侧扩展”,整体外观与在先商标1至7的线条状图案有显著的区别。请求人故意回避后视图的设计,片面引用右视图的设计,对涉案专利的设计造成重大误解。综上,涉案专利符合专利法第23条第3款的规定。

(四)合议组观点

商品上的图案设计可以因其商品标识属性作为商标使用,也可以因其图形表达属性作为装饰性图案使用,两种使用方式并不必然兼具,也可能择一。因此,对涉案专利中争议设计的判断需要考量其图形本身或其使用方式是否起到了标识商品来源的作用,而易使相关公众产生混淆。

1.涉案专利中争议设计的图形本身是否易使公众产生混淆

涉案专利为运动鞋的外观设计,在先商标1的核定使用商品为运动鞋和休闲鞋,因此二者使用商品的种类相同。涉案专利争议设计为鞋跟处的立体环绕设计,该设计自鞋跟一侧面的鞋底上端起始,向上弯曲延伸至鞋跟后端顶部,再向下弯曲延伸至鞋跟另一侧面的鞋底上端,整体上中段窄两端宽,近似斜置的马蹄形;所述设计的外轮廓由平滑曲线构成,内部有扁圆和短线状凹坑,凹坑的宽窄和方向随外轮廓走向而变化。在先商标1为平面图形设计,自左下至右上弯曲延伸并逐渐变细,内部有两条虚线沿长度方向延伸,整体呈由近及远延伸的跑道形。将涉案专利争议设计与在先商标1的图形进行对比,前者是半包围状态的立体图形,后者是平面图形,二者构图不同,整体外观不同。因此,争议设计与在先商标1的图形本身不近似,不会使公众产生混淆。

请求人认可涉案专利争议设计是连续的图案,但主张仅以右视图看到的部分与在先商标1进行对比。鉴于该部分是请求人基于特定视角人为截取的部分,而非争议设计中独立的图形部分,整体比对时不应将其单独作为比对客体,因此合议组对该主张不予支持。请求人主张该部分刻意模仿了在先商标1至7作为系列商标的共性部分,实际是认为争议设计外轮廓在右视图视角下的双弯曲线段模仿了在先商标的跑道形轮廓,由此极可能被消费者识别为彪马系列商标之一,从而导致混淆。就此需要考量的问题是涉案专利争议设计在该位置的使用是否起到了标识商品来源的作用,易使相关公众产生混淆。

2.涉案专利中争议设计的使用方式是否易使公众产生混淆

第一,从涉案专利本身来看,其产品设计主要由白色鞋底、黑色鞋面以及灰黄蓝红色图案组成,其中于鞋头和鞋跟有灰色图案设计(含争议设计),于鞋面前部、鞋底侧部和底部有黄色图案设计,于鞋面中段、鞋跟及其与鞋底连接处有蓝色图案设计,沿争议设计上轮廓线延伸至左视图鞋头有红色线条设计。涉案专利不同色彩的图案和线条前后呼应、相互穿插,整体呈现出多彩条纹设计风格,争议设计作为整体图案的一部分,与鞋头灰色图案呼应,并未突出使用。同时,涉案专利于鞋垫和鞋跟处突出使用了专利权人持有的乔丹图形商标,鞋跟处的商标标识位于争议设计下方且紧邻争议设计,上述两处位置是运动鞋类商品最常用于设置商标的位置之一,考虑到专利权人自有的乔丹图形商标在运动鞋类商品中具有较高知名度,相关公众能够通过其突出使用的自有商标直接识别涉案专利商品来源。因此,争议设计客观上没有达到识别商品来源的效果,是装饰性使用而非标识性使用。

第二,请求人主张联名款也是普遍现象,同一件商品上可以使用两种以上商标表示不同商家间的合作关系,因此涉案专利使用专利权人的自有商标并不能排除争议设计被误认为彪马商标的可能。然而,基于联名商标的使用惯例,正规联名商品会使用正确的商标标识,并在广告宣传中明确联名商标的持有方。如上所述无论是争议设计整体还是请求人主张的局部均与在先商标1不同,因此争议设计与专利权人自有商标在涉案专利鞋体上的使用方式不属于联名商标的正常使用方式。请求人的主张实质是认为专利权人在使用自有商标的同时还存在对请求人品牌的攀附意图,为此应当提交诸如专利权人进行了联名款宣传的证据,以证明相关公众基于误导易将涉案专利鞋款误认为是联名款。请求人未在举证期限内提交此类证据,因此不能认为专利权人存在主观攀附的故意。基于上述理由,对于仅因争议设计图案本身即会被相关公众误认为联名款运动鞋的主张,合议组不予支持。

第三,请求人强调基于在先商标的知名度和显著性,涉案专利对争议设计的使用易使相关公众产生混淆。对此合议组认为,本案的在先商标1至7均是图形商标,其跑道形设计源于跑道近大远小的延伸状态,尽管商标图形在真实跑道的基础上进行了设计但图形本身的显著性有限。请求人主张的较强显著性并非基于在先商标的图形本身,而是在长期与请求人的驰名商标组合使用的过程中逐步增强的。虽然在核定使用商品范围内,在先商标的使用位置不受限制,但在先商标在彪马运动鞋和休闲鞋上最常见的使用方式是于鞋侧面距鞋头1/3至1/2范围内起始向鞋跟延伸,基于其显著性,在所述位置使用与在先商标近似的设计更容易令相关公众产生混淆,而在其他部位使用的设计随着其与在先商标图形差异度的增加会较不容易令相关公众产生混淆。涉案专利争议设计位于鞋跟处,而非在先商标的上述常见设置位置,其使用方式为环绕鞋跟立体设置而非在先商标常用的内侧或外侧面设置,二者图形差异较大,且于争议设计处还有专利权人自有的、同样具有较高知名度的商标标识,由此不会令相关公众产生混淆。

第四,专利法第23条第3款的设立初衷是避免申请人未经许可将他人已享有的合法权益作为外观设计的部分申请并获得专利。因此对于侵犯在先商标权人正当权益的情形,应予保护,但这并非通过扩张性解释将公共资源纳入在先商标权保护范围内也同样可予保护。本案的焦点之一是争议设计外轮廓在右视图的线段部分是否属于对在先商标跑道形的模仿,从而导致混淆。对此合议组认为,图形商标由点、线构成,不代表构图点、线由商标权人独占享有,公众对线条的正当使用属于社会公共资源,是商业活动允许的正常范围,不能基于对商标权的扩张性解释而由商标权人不当占有。如前所述,争议设计作为涉案专利图案的一部分并未突出性使用,不具有明显标识效果;该设计下方突出显示有专利权人的自有知名商标,能够标识商品来源。专利权人对争议设计的使用方式不具有明显主观恶意或攀附意图,对自有商标的使用符合行业惯例,尽管其外轮廓在右视图的线段走向与在先商标相应线段有一定程度相似,但并不意味着相关公众会由此误认商品来源,更不会在相关公众足以识别涉案专利来源的基础上还产生与请求人公司关联性的混淆。综合考虑专利权人的主观意图、使用方式、行业惯例、消费者认知等因素,涉案专利的争议设计没有发挥请求人主张的标识商品来源的功能,未使涉案专利商品与彪马公司建立起标识来源的关联性,专利权人对争议设计的使用不会使相关公众产生混淆,损害请求人对于在先商标的合法权益。

综上所述,现有证据不能证明涉案专利的争议设计与在先商标1存在混淆的可能性,请求人如果认为专利权人有攀附故意或淡化在先商标1的行为,可以提交更充分的证据提起新的无效宣告请求,或者在人民法院提起商标侵权诉讼。仅以本案现有证据不能认定涉案专利与在先商标权相冲突,因此,涉案专利相对于在先商标1符合专利法第23条第3款的规定。

三、案件启示

本案阐释了外观设计专利权与在先商标权权利冲突认定中的考量因素和判断方法,在图形近似程度的判断基础上,通过综合考量专利权人的主观意图、行业惯例、消费者认知等因素,考察涉案专利对争议设计的使用是否起到标识商品来源的作用,为外观设计专利权与商标权冲突的判定提供了审理指引。涉案专利的争议设计客观上没有达到识别商品来源的效果,是装饰性使用而非标识性使用,不会使相关公众将其与在先商标混淆。

对在先商标权人的合法权益予以保护的同时,不能通过扩张性解释将外观设计中正当使用的图案纳入在先商标权保护范围,阐明了商标权与外观设计专利权保护的边界。

参考资料

[1]国知局官网,2023年度专利复审无效十大案件发布[EB/OL](2024.04.26)[2024.08.15] https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/4/26/art_3382_4.html

[2]国知局中国及多国专利审查信息查询网站,[EB/OL](2023.11.23)[2024.08.15] https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/detail/index?zhuanlisqh=0ZbMf8G77Jyvoimsn%252FTCRA%253D%253D&anjianbh

作者简介

团队介绍

君龙IP团队由专利代理师、律师以及技术专家组成,技术领域覆盖计算机、互联网、通讯、半导体、电子、光学、机械、物理、生物和化工等领域。目前君龙拥有双证律师13人,技术经纪人3人,承办的专利诉讼案件1000余件,专利无效案件100余件,专利挖掘和布局项目300余件,FTO分析案件50余件。

君龙律所被认定为深圳市第一批专精特新“专业化”律师事务所,君龙主要提供知识产权法律服务,包括知识产权侵权诉讼、许可与转让、尽职调查、海关查处等,为海内外企业提供全方位的知识产权事务托管及战略策划法律服务。我们的特色业务有:知识产权法律顾问、从诉讼角度撰写专利、专利布局与挖掘、专利分析(产品上市、产品出境、确定研发方向、FTO、专利监控分析等)、专利无效、专利侵权比对、专利回避设计、知识产权取证、批量维权、专利诉讼、行政查处、海关查处、知识产权合规、知识产权制度建设(含商业秘密制度建立)。我们的服务领域有:新能源、生物医药、芯片、电子消费、军工。

君龙律所秉承“让法律服务更有力量、更有温度”的企业使命,全面跟踪国际和国内商业、法律、技术发展动态,在信息通信、集成电路、人工智能、机械电子、生物医药等技术领域具有丰富经验,始终为客户提供高质量服务。