【案情简介】

本案的案号是(2020)最高法知民终313号,涉案专利为2342号专利,专利名称为:“在例如鞋的内鞋底的物体的表面上施加粘合剂层的机器和相关方法”,涉案的权利要求为权利要求1、2、5。各项权利要求具体内容如下:

“1.一种机器,用于施加粘合剂层(12)到物体(22)的第一表面(24),所述物体(22)具有与第一表面(24)相反的第二表面(25),其特征在于,所述机器包括:

用于提供第一带(30)的第一进料装置(11,13),第一带(30)在一个面上具有所述粘合剂层(12),使得所述粘合剂层(12)的第一部分(26)与所述物体(22)的所述第一表面(24)接触;

用于提供第二带(32)的第二进料装置(17,18),第二带(32)在一个面上具有覆盖层(16),以完全覆盖所述物体(22),使得所述覆盖层(16)的第一区部(28)与围绕所述物体(22)的所述粘合剂层(12)的第二部分(27)接触,并且,所述覆盖层(16)的第二区部(29)与所述第二表面(25)接触;所述第一进料装置(11,13)和所述第二进料装置(17,18)互相配合以在所述第一表面(24)上挤压所述粘合剂层(12)的第一部分(26),使得它们互相粘接,并且,在所述粘合剂层(12)的第二部分(27)上挤压所述覆盖层(16)的所述第一区部(28),使得它们互相粘接;

剥离装置(33),用于将所述覆盖层(16)从所述物体(22)去除,以便将所述粘合剂层(12)的所述第二部分(27)与所述物体(22)分离。

2.如权利要求1所述的机器,其特征在于,所述粘合剂层(12)包括固态粘合剂。

5.如权利要求1所述的机器,其特征在于,所述第一进料装置(11,13)包括第一退绕辊(11)和第一压力辊(13),所述第一退绕辊(11)将所述第一带(30)输送至所述第一压力辊(13);还在于,所述第二进料装置(17,18)包括第二退绕辊(17)和第二压力辊(18),所述第二退绕辊(17)将所述第二带(32)输送至所述第二压力辊(18)。”

针对上述权利要求,案件双方的争议焦点之一是被诉侵权产品出售时并不包含涉案专利权利要求所描述的“第一带”、“第二带”、以及“所述物品”,这种情况下被诉侵权产品是否还构成侵权。

专利权人A公司认为,被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。

而被诉侵权人X公司则认为,其销售的涉案侵权产品既不具备前述“第一带”、“第二带”以及与“第一带”、“第二带”相关的技术特征、也不具备“所述物品”以及与“所述物品”相关的技术特征,即与涉案专利权利要求所限定的保护范围存在区别技术特征,因此根据全面覆盖原则,被诉侵权产品不侵犯涉案专利的专利权。

这里我们可以回看一下涉案专利的权利要求1,看看关于“第一带”、“第二带”、“所述物品”、以及与前述三个技术特征相关的技术特征。

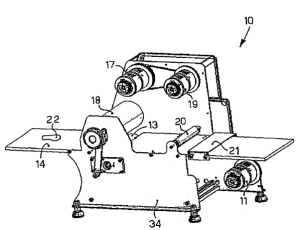

(涉案专利 说明书附图1)

关于“第一带”及“第一带”相关的技术特征包括:“用于提供第一带(30)的第一进料装置(11,13),第一带(30)在一个面上具有所述粘合剂层(12),使得所述粘合剂层(12)的第一部分(26)与所述物体(22)的所述第一表面(24)接触”。

关于“第二带”及“第二带”相关的技术特征包括:“用于提供第二带(32)的第二进料装置(17,18),第二带(32)在一个面上具有覆盖层(16),以完全覆盖所述物体(22),使得所述覆盖层(16)的第一区部(28)与围绕所述物体(22)的所述粘合剂层(12)的第二部分(27)接触,并且,所述覆盖层(16)的第二区部(29)与所述第二表面(25)接触”。

关于“所述物品”及“所述物品”相关的技术特征包括:“用于施加粘合剂层(12)到物体(22)的第一表面(24),所述物体(22)具有与第一表面(24)相反的第二表面(25)”。

从上述“第一带”、“第二带”和“所述物品”的相关记载可知,前述的“第一带”、“第二带”和“所述物品”三个技术特征实际上是涉案权利要求1所保护的“一种机器”在运转工作时,所需要使用到的物料。

原审法院认为关于“所述物品”的记载实际上是对权利要求的主题“一种机器”具体用途的说明,鞋底作为机器生产工作时,常见的通用产品,且该机器确实能够用于在例如鞋底的物品的表面上施加粘合剂层,即可认为具有该技术特征。关于“第一带”和“第二带”的相关记载,实际上是对机器运转时如何实现将粘合剂层粘附到鞋底过程的记载,被诉侵权产品的工作原理与涉案专利所描述的工作原理基本一致,因此原审法院认为二者是以基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,进而二者构成等同。

而二审法院(最高院)则认为:首先,“第一带”、“第二带”、“所述物体”构成涉案专利被保护主题对象“机器”的使用环境特征。所谓使用环境特征,是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的技术特征。按照技术特征所限定的具体对象的不同,技术特征可分为直接限定专利保护主题对象本身的技术特征以及通过限定保护主题对象之外的技术内容来限定保护主题对象的技术特征。前者一般表现为直接限定专利保护主题对象的结构、组分、材料等,后者则表现为限定专利保护主题对象的使用背景、条件、适用对象等,进而间接限定专利保护主题对象,因而被称为“使用环境特征”。常见的使用环境特征多表现为限定被保护主题对象的安装、连接、使用等条件和环境。但鉴于专利要求保护的技术方案的复杂性,使用环境特征并不仅仅限于那些与被保护主题对象安装位置或连接结构直接有关的结构特征。对于产品权利要求而言,用于说明有关被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,虽对产品的结构并不具有直接限定作用,也属于使用环境特征。……在此,“第一带”“第二带”及“所述物体”均不是机器本身的组成部件,“第一带”“第二带”是机器运转过程中必备的物料,“所述物体”是机器的加工对象,系用于说明被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,属于使用环境特征。一般情况下,使用环境特征应该理解为要求被保护的主题对象可以用于该使用环境即可,不要求被保护的主题对象必须用于该环境。本案中,A公司从X公司处公证购买了被诉侵权的机器设备及胶带、薄膜,通过技术比对可知,该被诉侵权的机器设备的机械结构、装置和运行原理与涉案专利说明书中具体实施例的记载一致,亦与涉案专利技术方案所实现的功能、解决的技术问题相同。基于X公司一并销售上述物品的事实,可以合理推断被诉侵权机器的用途与涉案专利的发明用途一致。也即,被诉侵权机器与胶带、薄膜配合使用,在诸如鞋底等的“所述物体”一表面上施加粘合剂,是被诉侵权机器合理的商业用途。被诉侵权机器可以适用于“第一带”“第二带”“所述物体”等使用环境,具有与之相应的涉案专利技术特征。

【裁判要旨】

使用环境特征系权利要求中用来描述发明创造的使用背景或者条件的技术特征,其并不限于与被保护对象的安装位置或者连接结构等相关的技术特征,在特定情况下还包括与被保护对象的用途、适用对象、使用方式等相关的技术特征。

【观点】

关于“使用环境特征”的解释,在北大法宝网站上对“中央法规”进行全文检索,最早可查询到的记录为《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》,其中的第4小节为“使用环境特征的解释”,具体内容为“在株式会社岛野与日骋公司侵犯发明专利权纠纷案【(2012)民提字第1号】中,最高人民法院认为,已经写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用;使用环境特征对于权利要求保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定,一般情况下应该理解为要求被保护的主题对象可以用于该使用环境即可,而不是必须用于该使用环境,但是本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象必须用于该使用环境的除外。”也即是说,使用环境特征是明确对权利要求具有限定作用的,具体到每个个案中,一般要求被保护的主体对象能够应用到对应的使用环境中即可,并不要求涉案产品必须处于该使用环境或者实际具有所述使用环境特征,但涉案专利在其专利文件或者审查档案中明确说明了只能够用于该使用环境中时,则基于禁止反悔原则,应当认为被保护对象必须应用到该使用环境中。

回到本案中,涉案专利所提及的“第一带”和“第二带”实际上是涉案专利保护的机器在运转时所使用的物料,“第一带”是第一进料装置运转所需的物料,其作用在于在机器运转时提供粘合剂层,而“第二带”为第二进料装置运转所需的物料,其作用在于机器运转时提供覆盖层,配合将多余的粘合剂层剥离回收。而“所述物品”如最高院于判决书中所提到的,是涉案专利所保护的机器运转时的加工对象。那么涉案产品如在使用“第一带”和“第二带”时能够实现涉案专利所提出的“用于施加粘合剂层到物体的第一表面”,则应当认为涉案产品具有前述使用环境特征,或者能够适用于涉案权利要求所限定的使用环境,进而应当认定涉案产品具有与涉案专利相同的技术特征,而不是认定为等同。

在本案中,最高人民法院知识产权法庭把使用环境技术特征的范围予以了明确,既包括与被保护对象的安装位置或者连接结构等相关的技术特征,也包括与被保护对象的用途、适用对象、使用方式等相关的技术特征。进而,类似本案涉案专利的权利要求记载,对机器设备用途、适用对象等使用环境特征进行表述以说明机器工作原理,对于涉案产品只需要确定涉案产品可以适用该使用环境技术特征,在相同的使用条件下实现同样的技术效果即可。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020修正)第九条的规定:“被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围”。类似本案的情况,只有涉案产品明确无法对鞋底进行粘合剂层粘附,或者明确不需要“第一带”和/或“第二带”的情况下才能够认为不具有涉案专利的“使用环境特征”。

综上,相关的法律法规中对“使用环境特征”的认定,采用了尊重发明构思的解释方式,需要结合说明书、审查档案基于技术方案整体构思对“使用环境特征”作出限定,而非机械地采用书面解释的方式对权利要求的保护范围作出限定、机械地要求涉案产品必须包括所有的字面记载的特征。在实务中,如果遇到类似的“使用环境特征”记载,应当予以留意,避免对权利要求作出机械的书面解释,缩小权利要求的保护范围,导致作出错误的侵权判断。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:(2020)最高法知民终313号民事判决书

文章属性:原创

【实务小知识】

问题:功能性限定与使用环境特征的异同。

1、功能性限定,在《审查指南》第二部分-第二章-第3.2.1小节中有具体的定义,“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”;

2、使用环境特征,使用环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征。其并不限于与被保护对象的安装位置或者连接结构等相关的技术特征,在特定情况下还包括与被保护对象的用途、适用对象、使用方式等相关的技术特征;

3、从审查指南中,并不能够找到关于“使用环境特征”的相关概念,也就是说在审查程序中并不关注相关的技术特征是否为“使用环境特征”,而更加关注相关的“功能性限定”的技术特征对专利申请权利要求的保护范围是否具有影响,如有则需要对专利申请对应的功能性限定作出审查,以确认相关的功能性限定是否足以使专利申请具有授权前景。而使用环境特征首次出现是在《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》中,是作为侵权案件中对权利要求保护范围的一种特殊技术特征解释方法。同时,参考最高人民法院在(2020)最高法知民终313号案所给出的裁判要旨:“使用环境特征系权利要求中用来描述发明创造的使用背景或者条件的技术特征,其并不限于与被保护对象的安装位置或者连接结构等相关的技术特征,在特定情况下还包括与被保护对象的用途、适用对象、使用方式等相关的技术特征”。在大多数情况下所谓的“使用环境特征”通常会以“用于……”出现,这种限定方式在审查程序中如果对专利申请的权利要求保护范围产生了实际的影响,很可能会被审查员认定为“功能性限定”进行审查。故,笔者认为“使用环境特征”和“功能性限定”,在“使用环境特征”能够对权利要求保护范围产生实质性影响,即“使用环境特征”能够覆盖所有能够实现所述功能的实施方式时,应当认为“使用环境特征”和“功能性限定”系在不同程序中的一体两面,二者具有高度共性。

参考文献:

[1].《审查指南(2021)》.国家知识产权局颁布

[2].《专利侵权判定指南(2017)》.北京市高级人民法院颁布

[3].《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》.最高人民法院

[4].(2020)最高法知民终313号民事判决书.最高人民法院知识产权法庭